古地図でみる 福岡市中央区大名の気になる曲がり角

福岡市中央区大名に気になる曲がり角が2つあります。

街の構造として明らかに不便だったり不自然だったりする道は、何か理由があることが多いです。

この気になる曲がり角を古地図と比較して、どうしてそうなったのかを調べてみました。

まず一つ目はこちら。

紺屋町商店街にあるこの曲がり角です。

▲ この緑色の矢印の部分、入江書店という古書店がある場所です。

▲ 国体道路から明治通りに抜けようとして、この角に当たってしまい、ぐるっと遠回りをしてしまったという経験がある方も多いのではないでしょうか。大名あるあるです。

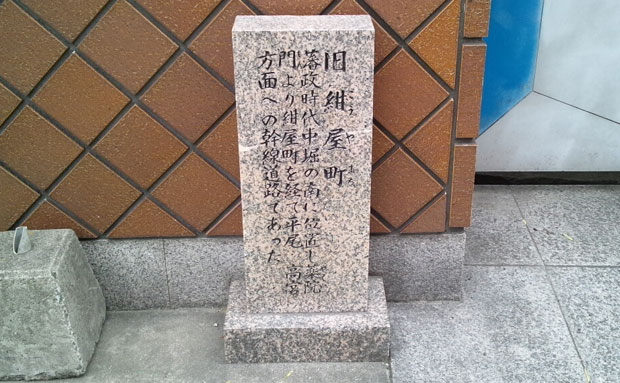

▲ 石碑も建てられています。

「藩政時代中堀の南に位置し」と書かれています。

つまり、この北側に堀があるということですが・・・

▲ 堀らしきものはありません。

そこで、古地図を見てみます。

古地図は福岡城むかし探訪館のものです。※許可をいただいて撮影しています。

▲ どうやら昔はお堀があったようですね。(※今は埋め立てられています)

そして、問題の道は、既に現在と同じ道筋の曲がり角なっています。

▲ なぜこのような曲がり角になっているかというと、元々はお堀の「横矢掛り」だったからのようです。

「横矢掛り」とは

侵攻する敵に対して側面から攻撃する行為を指す。実際には弓矢のみならず鉄砲による射撃などを含む。人間の目は顔の正面についているので、前方で展開する敵の行動はつかみやすい。しかし側面で展開する敵の動きを同時に認識し、対処するのは困難である。よって側面からの攻撃は、侵攻する敵に対処する有効な方法といえる。側面だけの攻撃では、十分な効果は期待できない。あくまで正面からの攻撃と併せると一層の効果が得られる。城郭では敵の側面に攻撃ができそうな部分に石垣・土塁・櫓・塀などを張り出させておく。これを横矢、横矢掛り(よこやがかり)という。(敵から守る横矢より引用)

簡単に言うと、防衛機能として作られたお堀の突き出た部分の名残だったんですね。面白い!

もう一つがこちら↓。

▲ 地下鉄赤坂駅近くのこの道です。

▲ この緑色の矢印の部分、結核予防センターがある場所です。

▲ 大正通りから西通りに抜けようとして、

▲ すぐに右に折れてしまい「あれっ?」と思ったことはありませんか?

これも非常に気になりますね。

古地図を確認してみると・・・

▲ こちらもお堀の「横矢掛り」だったのです!

こういうのを見ると、改めてこの辺りは福岡城の城下町だったのだなと実感させられますね。

その為、福岡城近辺には「横矢掛り」の名残りと思われる曲がり角がたくさんあります。

▲ 西鉄グランドホテル横の不自然なカーブもそのようですね。

▲ ストリートビューでも確認できます。

▲ ここはラ・フィーネ赤坂の横と赤坂小学校の横に2ヶ所ダブルであります。

▲ ストリートビューで見るとこんな感じ。これはかなり分かりやすいですね。このカーブ何か好きなんですよね。

あなたの周りに不思議な道や気になる道がありませんか?

古地図と比較すると理由が分かって面白いかもしれませんよ。ぜひやってみて下さい。