金印だけじゃない!福岡県にある国宝を全て解説します

福岡にある国宝ってどれぐらいある??福岡県にある国宝を全て解説します。

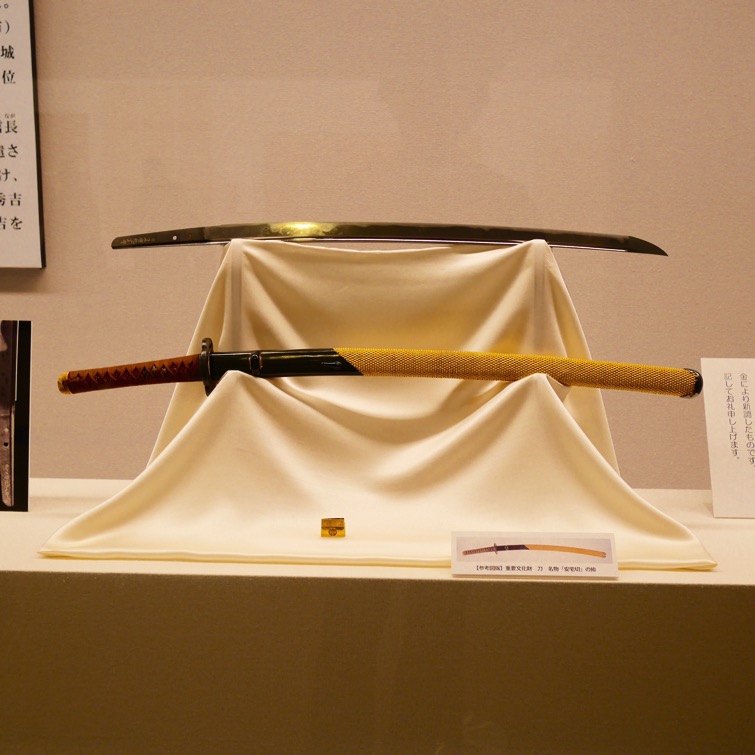

▲ 現在、福岡市博物館で国宝の「へし切長谷部(へしきりはせべ)」が公開されています。

▲ 織田信長が裏切りを働いた茶坊主を成敗した刀として知られ、信長から豊臣秀吉に渡され、その後、秀吉から黒田官兵衛に下賜されました。

茶坊主を成敗した刀なんて聞いていたので相当大きな刀だと想像していましたが、思ったより小さいものなんですね。でも、何とも言えない迫力というか、目にするだけで身構えてしまうような威圧感がありました。これを向けられたら怖いだろうな〜〜。さすが国宝に指定されているだけのことがありますね。

ところで、福岡県にはどれぐらいの国宝があるんでしょうか?う〜ん、あまりパッと思いつきません・・・。

ということで、その他にどのようなものがあるのか、ちょっと調べてみました。以下が福岡にある国宝の一覧です。

< もくじ >

金印(福岡市博物館)

▲ まずはへし切長谷部と同じく福岡市博物館が所蔵する金印。常設展示室でも一番最初に展示されている福岡を代表する国宝です。

天明4(1784)年に志賀島で農民によって発見され、江戸時代から現代まで長い間研究対象となっている謎の多い一品です。(上記写真は金印が発見された金印公園にあるモニュメント)

印には「漢委奴国王」と刻まれていることから漢から委奴国の王として認められたことを意味していると言われています。

平原遺跡の出土品(伊都国歴史博館)

▲ 糸島市の平原遺跡(ひらばるいせき)から出土した鏡や装飾品類が一括で国宝に指定されています。伊都国歴史博館で常設展示されています。

弥生時代末期のものと考えられている平原遺跡の一号墳からは銅鏡40枚が見つかっていて、ひとつの古墳から出土した銅鏡の数としては日本で最多。しかも直径46.5cmもある銅鏡も発見されていて、日本最大の大きさです。

そのことから相当位の高い人だと考えられていて、平原遺跡の一号墳は伊都国の王の墓だという説が有力だそうです。しかも、女性しか身につけていなかったとされるイヤリングなどの副葬品が見つかっていることから女王ではないかとも考えられているのだとか。

ただ、発見された銅鏡は全て破壊されていたそうで謎も多いとされています。

関連記事:伊都国女王の墓だと言われる平原遺跡の古墳

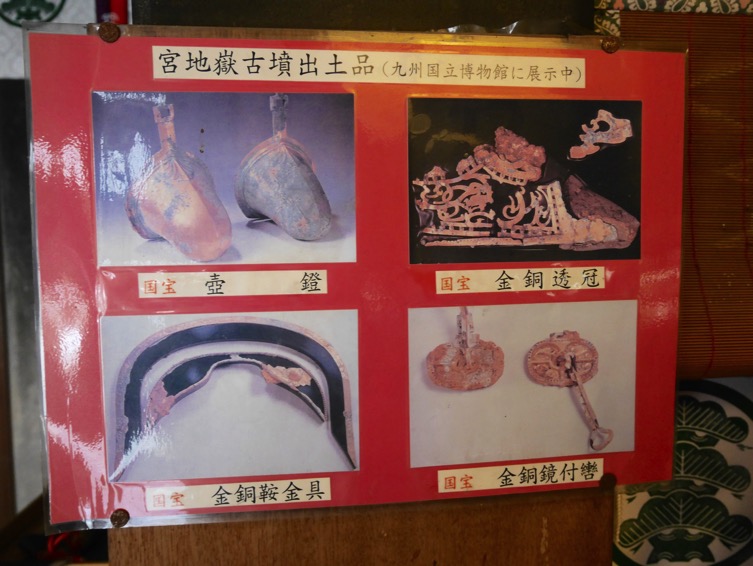

宮地嶽古墳の出土品(九州国立博物館/宮地嶽神社)

▲ 6世紀頃に造られた宮地嶽古墳。宮地嶽神社の奥の宮にあります。

古墳からは巨大な太刀や瑠璃壺、黄金の天冠などが出土しており、その中の20点が国宝に指定されています。

宮地嶽古墳の石室は全長23メートルにもおよび日本最大。同時代に権勢をふるった蘇我馬子が埋葬されている石舞台古墳よりも大きく、相当な権力者のものだと考えられています。阿曇族の首長の古墳であるという説もあるのだそうですよ。

九州国立博物館に宮地嶽古墳の出土品の一部が常設展示されています。

関連記事:パワースポットとして話題になっている宮地嶽神社の「光の道」を見に行ったらギリシャやエジプトまでつながった・・・

沖津宮の出土品(宗像大社神宝館)

宗像市の沖ノ島にある沖津宮。宗像大社の神領で島内への立ち入りは厳しく制限されています。

沖津宮社殿近くから鏡や指輪、勾玉など数万点もの祭祀遺物が出土しており、それらの出土品が国宝に指定されています。

現在、九州国立博物館に出土品の一部が展示されています。

翰苑(太宰府天満宮宝物館)

翰苑(かんえん)とは、簡単に言うと唐の時代に記された歴史書です。西暦660年頃に書かれたものと考えられています。

全30巻から成る巻物ですが、太宰府天満宮に第30巻のみが残されており、それが国宝に指定されています。

とても難解な文章ですが、邪馬台国や卑弥呼のことが記されているそうです。

太宰府天満宮宝物館に複製が展示されています。

誓願寺盂蘭盆縁起(九州国立博物館)

▲ 臨済宗の開祖である栄西(ようさい)が宋(そう=現在の中国南部)に渡る際に滞在した福岡市西区今津の誓願寺。

誓願寺にいた十数年間、栄西は様々なものを書き記しており、その中の誓願寺盂蘭盆縁起(せいがんじうらぼんえんぎ)が国宝に指定されています。

誓願寺盂蘭盆縁起と聞くと何だか難しそうですが、要は、盂蘭盆会(うらぼんえ)という先祖を供養する行事の由来や内容を記したものです。

常設展示は行われていないようですが、九州国立博物館で企画展などの際に展示されます。

観世音寺の梵鐘(観世音寺)

▲ 太宰府市の観世音寺にある梵鐘(ぼんしょう)。文武天皇2(698)年に鋳造された日本最古の梵鐘で、菅原道真が詠んだ詩の中にも登場するそうです。

観世音寺の境内で見ることができます。

西光寺の梵鐘(西光寺)

福岡市早良区内野の西光寺にある梵鐘(ぼんしょう)。承知6(839)年に造られたもので、日本で5番目に古い梵鐘です。

鳥取県の金石寺の鐘として造られ、その後、出雲大社に寄進、さらに島根県の多福寺、大阪の商家を経て明治22(1889)年に西光寺によって購入されました。

西光寺の境内で見ることができます。

銅板法華経・銅筥(九州国立博物館)

銅板法華経・銅筥(どうばんほけきょう・どうばこ)は銅板にお経を刻んだものと、それを収めるための箱です。平安時代に作られたと考えられており、豊前市にある求菩提山(くぼてさん=上記の写真/写真はWikipedia「求菩提山」より)の普賢窟という洞窟から見つかりました。

箱の外側にはお釈迦様なども描かれていて、平安時代のものとしては非常に珍しいのだそうです。

常設展示は行われていないようですが、九州国立博物館で企画展などの際に展示されます。

紙本墨画淡彩周茂叔愛蓮図(九州国立博物館)

足利義政の御用絵師である狩野正信が室町時代に描いた水墨画です。

常設展示は行われていません。

日光一文字(福岡市博物館)

日光一文字(にっこういちもんじ)は鎌倉時代に作られた太刀です。

栃木県の日光権現の宝刀を北条早雲が願い出て引き受け、それが小田原征伐の時に講和交渉に訪れた黒田官兵衛に贈られ、その後、黒田家に代々伝わったものとされています。

常設展示は行われていませんが、企画展などの際に福岡市博物館で展示されます。※平成29年2月7日(火)~3月5日(日)に展示予定です。

栄花物語(九州国立博物館)

栄花物語は宇多天皇〜堀河天皇の時代の歴史を記した物語で、日本最古の歴史物語であると言われています。

九州国立博物館が所蔵する栄花物語は鎌倉時代ごろのもので、17冊にわたって描かれています。現存している栄花物語の最古の写本で、室町時代の公家 三条西実隆が入手し、子孫に伝えたものだそうです。

常設展示は行われていません。

国光(九州国立博物館)

来国光(らいくにみつ)という刀工によって鎌倉時代に作られた刀で、姫路城の松平忠明が大坂の陣の際に使っていたとされています。

明治時代に三菱の岩崎家のものとなり、それが山県有朋の手に渡り、さらに明治天皇へ献上され、その後、東京国立博物館の所蔵となりました。現在は九州国立博物館の所蔵となっています。

常設展示は行われていません。

吉光(立花家史料館)

鎌倉時代中期の刀鍛冶 粟田口吉光(あわたぐちよしみつ)によって作られた刀です。

吉光は短刀作りの名手とされ、織田信長や豊臣秀吉も吉光の刀を多く持っていたそうです。

福岡の国宝である吉光は柳川の立花家の先祖が足利尊氏から譲り受けたものであるとされ、現在は立花家史料館の所蔵となっています。

へし切長谷部(福岡市博物館)

▲ そして最初にチラッと紹介したへし切長谷部。

南北朝時代に作られた刀で黒田家に代々伝えられたものです。

元々はもっと大きな刀だったそうですが、小さめの刀に作り直されたのだそうです。

常設展示は行われていませんが、企画展などの際に福岡市博物館で展示されます。

まとめ

福岡にある国宝は建造物はひとつも無いようです。太宰府や博多の寺などにひとつぐらいは国宝に指定されている建物があるのかと思っていましたが、これは意外でした。

古墳からの出土品が数多く国宝に指定されているのは、やはり古くからクニが形成されていたり、海外との交流があったりしたからなのでしょうね。

常設で展示されているものもたくさんあるようですので、ぜひ見に行ってみてくださいね。

三笠書房

売り上げランキング: 248,729