【筑紫野】五郎山古墳にて古代アートに触れる

いや〜、これは行ってよかったです!二日市に行く用事がありましたので少し足をのばして前々から気になっていた筑紫野市原田にある五郎山古墳に行ってみました。[map addr=”福岡県筑紫野市原田3丁目9−5”]

▲ 福岡県筑紫野市原田3丁目9−5

場所はこちら。ちなみに「原田」と書いて「はるだ」です。「はらだ」ではありません。

前原(まえばる)とか檜原(ひばる)とか塩原(しおばる)とか「原」を「ばる」と読むのは九州独特ですね。

これは朝鮮語で「原」を意味する「ボル」という言葉が語源になっているのだとか。へぇ〜!

・・・それはさておき、五郎山古墳。

現在、古墳周辺は五郎山公園として整備されています。

▲ 公園全景。こんもりとした小山です。

▲ 五郎山公園入口。ここから階段を登っていきます。微妙にきついです。

▲ 山頂にあるこれが五郎山古墳です。直径 約35m。円墳としては福岡市では最大級。

▲ こうして古墳から景色を見てみるとそこそこ高さを感じます。

古墳の発見者はこの土地を所有していた山内さんという方。

山内さんは父親からこの土地に古墳っぽいものがあるという話を聞かされていたそうです。

1947年(昭和22年)、山内さんが土が凹んでいる場所を見つけたので掘ってみたら石室が見つかり、正式に古墳であることがわかったのだそうです。

▲ 石室の断面図。

発見当時、石室内はすでに盗掘にあっていた様子で、わずかな人骨と器が見つかっただけだったそう。

しかしです!この古墳には他の古墳にはないスゴイ特徴があったのです!

▲ それは古墳に隣接しているこちらの五郎山古墳館で見ることができます。

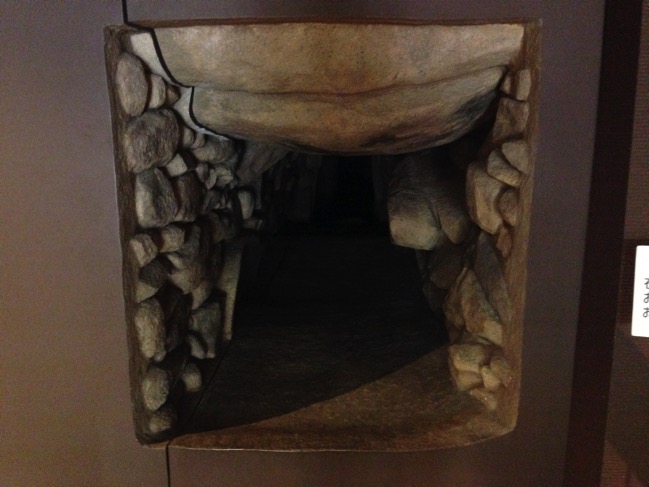

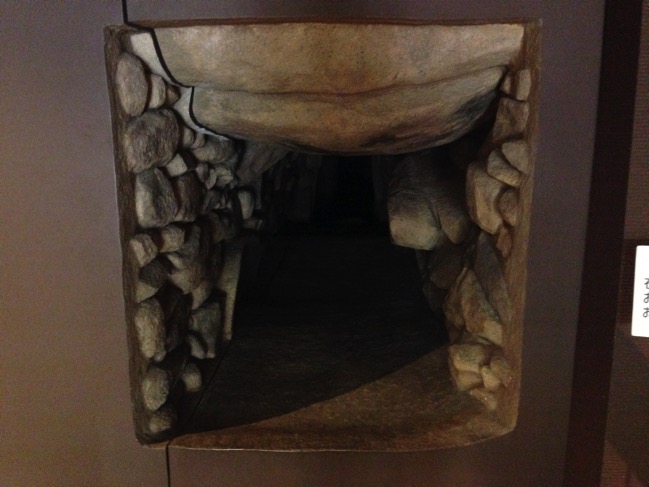

▲ 五郎山古墳館内にある石室を再現した部屋。

何から何までそっくり再現しているそうです。小さな石の大きさも全く同じなのだとか。

▲ この中を懐中電灯を持って入り、じっくり観察することができます。暗いです。

入口部分はほぼ四つ這いにならないと入れません。

▲ 少し進むと、まず小さな小部屋があります。

ここはお供え物をするスペースだと考えられているそうです。

そこからさらに奥に進むと・・・・

・

・

・

・

・

▲ 壁面に何かが見えます・・・。

・

・

・

・

・

・

灯りを照らしてみると・・・・

・

・

・

・

・

・

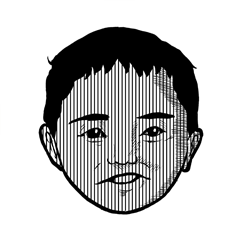

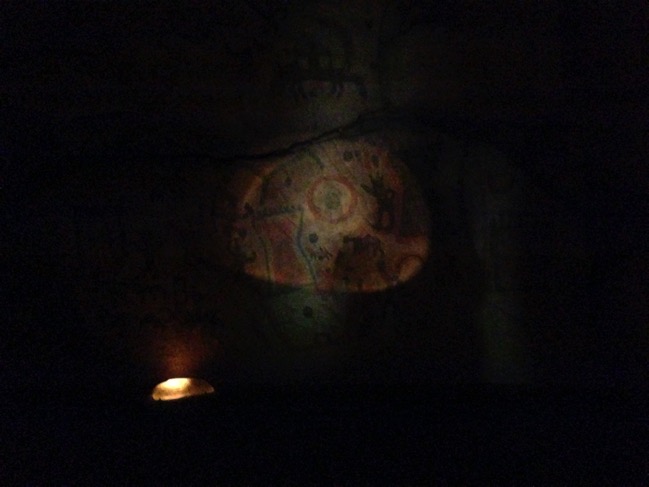

▲ これは!岩にたくさんの人や動物が描かれています!

そう、五郎山古墳は装飾古墳と言われる珍しいタイプの古墳なのです。

古墳は全国でおよそ16万基あるとされています。そのうち装飾古墳はたったの600基。レアです。

ちなみに600基のうちおよそ半数が九州、特に熊本に集中しています。

▲ 描かれているのは人、動物、船など様々です。

一番左の二重丸は太陽、その右下はスカートのようなものを履いた人物。

その右上の手を上げた人物は力士だと考えられているそうです。確かに四股を踏むポーズに似ています。

以前、「住吉神社にある古代力士の姿を表した像」でチラッと紹介した原山古墳の力士の埴輪に似ています。

壁画の力士らしき人物は赤い靴を履いていますが、原山古墳の力士の埴輪も靴を履いています。ポーズも同じですし何かと共通点が多いのは興味深いです。

そして力士の下は馬に乗り弓をひく人物。緑色の四角は旗でしょうか。

▲ こちらは船で、黒い点は星空だと考えられているそうです。

▲ 船っぽいものがたくさん描かれています。水運が発達していたのでしょうかね。

▲ 臼(うす)のような形のものは弓矢を入れる道具だと思われ、かなり大きく描かれています。このことから弓矢がよほど重要視されていたことがわかります。

▲ ここに入っていると、これを描いた人は何を伝えたかったのだろう?と不思議に思えてきます。

一つ一つが何を意味するのか、空想が膨らみます。

でも案外意味はなかったりするのかもしませんね。

自分も部屋の壁紙を選ぶ時にわざわざ意味を考えたりしないように、古代人に聞いてみたらなんとなくノリで・・・と言われるような気もしなくもないです。

▲ いずれにしても古代のアート、なんとも言えない柔軟さと味わい深さを感じますね。

硬くなった頭が柔らかくなるような気分です。

▲ ちなみに、絵を描くのに使われたのは

赤:ベンガラ(酸化鉄)

緑:海緑石

黒:木炭

だそうです。

五郎山古墳館ホームページ

http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/furusato/kofunkan.htm

祥伝社

売り上げランキング: 146,346