昭和初期、福岡市西区の愛宕神社近くにあったケーブルカーの痕跡が残っていた!

昭和初期、福岡市西区の愛宕神社近くにあったケーブルカーの痕跡が残っていた!

▲ 福岡市西区にある愛宕神社。

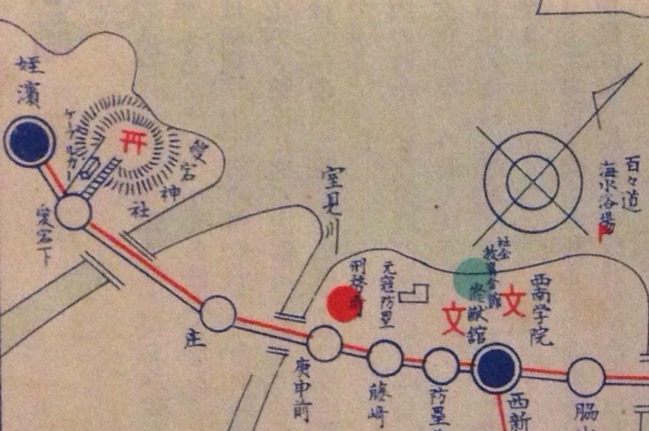

▲ 昭和初期の資料を見てみると愛宕神社の場所には「ケーブルカー」と書かれています。

▲ ケーブルカーは愛宕神社の下にある碇整形外科付近に登り口があり、

▲ 現在、いわい餅がある場所あたりにつながっていました。

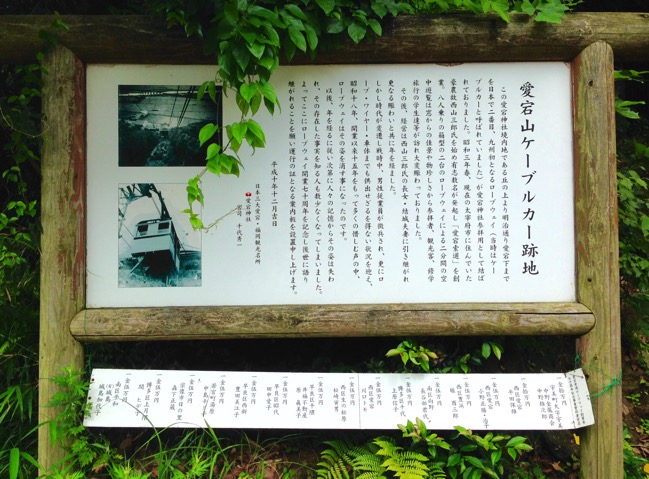

▲ いわい餅の横には案内板があり、

この愛宕神社境内地である丘の上より明治通り愛宕下までを日本で二番目、九州初となるロープウェイ(当時はケーブルカーと呼ばれていました)が愛宕神社参拝用として結ばれておりました。昭和三年春、現在の太宰府市に住んでいた豪農故西山三郎氏を始め有志数名が発起し「愛宕索道」を創業。八人乗りの箱型の二台のロープウェイによる二分間の空中遊覧は窓からの佳景や物珍しさから参拝者、観光客、修学旅行の学生達等が訪れ大変賑わっておりました。その後、経営は西山三郎氏の長女・結城夫妻に引き継がれ更なる賑わいと共に年を経ました。しかし時代が変遷し戦時中、男性従業員は徴兵され、更にロープ・ワイヤー・車体までも供出せざるを得ない状況を迎え、昭和十八年、開業以来十五年をもって多くの惜しむ声の中、ロープウェイはその姿を消す事になったのです。

と書かれています。

まとめると、

・昭和3(1928)年に作られた日本で二番目のロープウェイ(当時はケーブルカーと言われていた)

・8人乗りが2台あった

・昭和18(1943)年に戦時中の金属供出で消滅した

とのことです。

▲ 車体はこんな感じだったようです。

▲ ケーブルカーの到着口があったのは案内板があるところから山を少し登った場所。

▲ 2〜3分登るとこのように開けた場所があります。

実は以前、何か痕跡が残っていないか探してみたのですが、そのときは何も見つけることができませんでした。

しかし、たまたま出会った愛豊まちづくり協議会の元会長 松野さんによるとケーブルカーの到着口の一部が今でも残っているのだそうです。

以前ここを探索したときは山が開けた場所を中心に探していたため、何も発見できませんでしたが、松野さんいわく開けた場所から更に奥に進んだ所に痕跡があるとのことでした。

▲ 道無き道を奥に進んでいくと・・・

▲ こんなものを発見!

「三」と漢数字が書かれた石柱が!

▲ その裏側に何か文字が書かれているようですがすり減っていて判別できませんでした。

これもケーブルカー関連のものでしょうか?!

▲ そしてさらに奥に進むと・・・

▲ あった!コンクリート製の階段が残っていました!

これはケーブルカーのプラットフォームの痕跡なのだそうです。

てっきりプラットフォームは山が開けている頂上部分にあったものとばかり思い込んでいましたが、頂上よりも少し進んだ山の斜面にあったんですね!

▲ コンクリートとレンガを組み合わせて作られているようでした。

大部分が落ち葉で埋まっていて全体がどのようになっているのかわかりませんが、そこそこの大きさのものが残っているようです。

▲ さらに、近くでこんなものも発見!

電球のソケットと碍子(がいし)のようです。

ケーブルカーと関連があるかどうかはわかりませんがかなり古い物だと思われます。

▲ プラットフォームに登ってみました。

かつてはここからケーブルカーに乗り降りしていたんですね〜。

▲ まさか痕跡が残っていたとは!驚きです。

かつての記憶を伝える貴重な遺産ですね。