【中洲中島町】海老蔵騒動が江戸時代の中洲でもあった?!

福岡市の中洲の最北端に「中島町公園」という小さな公園があります。

▲ 地図でいうとこの場所。

▲ 小さなゲートボール場としても使用されている広場と簡易的な公衆トイレがあるだけのひっそりとした公園です。

周囲もオフィスビルやマンションがある地域で、中洲の中でも唯一 歓楽街になっていない場所です。

▲ 今でこそ ひっそりとしていますが、幕末の江戸時代頃にはこの場所が歓楽街として大変にぎわっていたといいます。

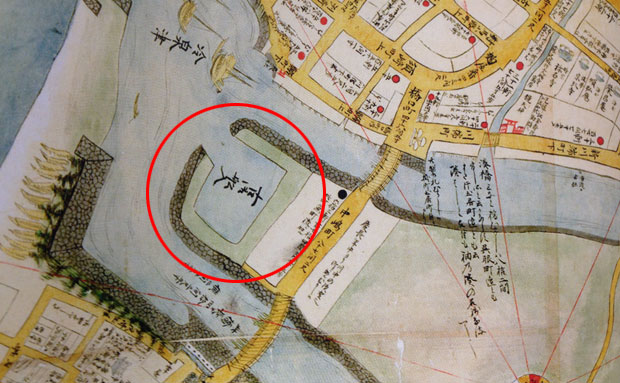

▲ もともとはこの場所は船着場として利用されていましたが、徐々に砂が堆積し始めて船着場として使えなくなっていました。

そのため しばらく放置された場所となっており、上記の古地図でも「古御船入」と書かれています。(※ 地図は「古地図の中の福岡・博多―1800年頃の町並み」【海鳥社 宮崎 克則、福岡アーカイブ研究会 編】より引用)

▲ この場所に歓楽街が作られたのは1834年のこと。

当時、天保の大飢饉などによって福岡藩の財政はピンチの状態でした。

そこで、福岡藩はどうやったら景気が回復するかの意見書を募集します。

応募された意見の中の「お金を大量に発行して歓楽街で使いまくってもらったらいいのでは?」というトンデモな手法を採用して、実際にそれに着手します。(※実際にはもう少し複雑なシステムですが、ざっくり言うとそのような感じです。)

福岡藩は60万両(今でいうと400億円ぐらい)のお金を発行し、武士だけでなく、商人や町人にまでどんどん貸し付けました。

▲ この場所には茶屋や料理店だけでなく、芝居小屋や富くじ(宝くじ)の会場、相撲場までもが作られ、「お金を使ってもらうための」一大歓楽街として発展していきます。

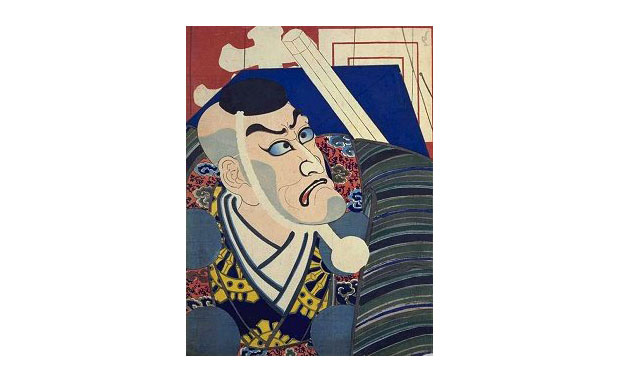

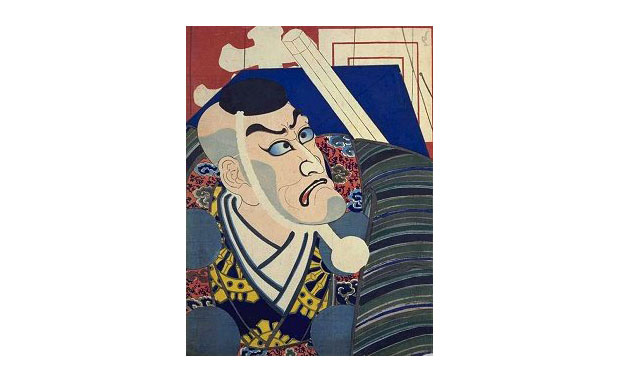

▲ そして、ここで行われたメインイベントともいえるものが七代目 市川團十郎(海老蔵)の博多公演です。(※画像はWikipedia 市川團十郎 (7代目)より)

▲ みんな大好き「仮名手本忠臣蔵」を演じ、興行収入は2450両(今でいうと1500万円ぐらい)であったと言われます。(※画像はWikipedia 仮名手本忠臣蔵より)

博多公演中のある日、海老蔵は博多の魚問屋 西濱屋の主人である八丁兵衛を介して聖福寺の仙厓和尚に会うことになりました。

海老蔵は当時千両役者とも言われる超人気役者。

いっぽうの仙厓和尚も超絶変わり者の名物和尚。

海老蔵の頑固で意地っ張りな正確に仙厓和尚がキレて海老蔵を追い出してしまいます。

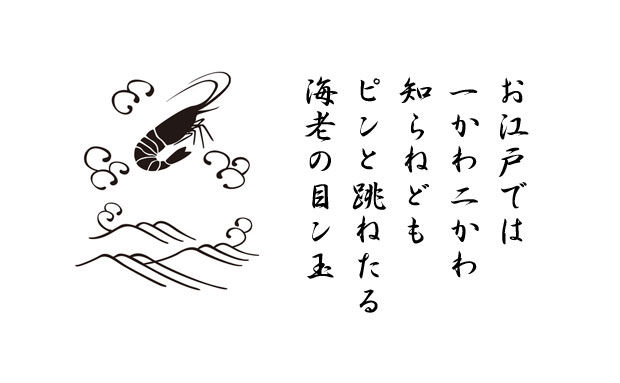

仙厓和尚はイライラがおさまらなかったのか、下記のような歌を書いてわざわざ海老蔵の宿まで届けさせました。

▲ 「お江戸では 一かわ二かわ(※「市川」と「1かわ」が かかっている)知らねども ピンと跳ねたる 海老の目ン玉」

つまり、江戸では一番か二番か知らんが海老の目ン玉野郎をピンっと追い出してやったわい、といったところでしょうか。

▲ 海老蔵は目がギョロッとした人相だったらしく、海老蔵のことを「海老の目ン玉」となじったのでしょう。

まさか博多でも こんな海老蔵騒動が起こっていたとは知りませんでした。

▲ 市川團十郎(海老蔵)の博多公演なども後押しして、しばらくはバブルのように景気回復がみられたそうですが、「お金を大量に発行して歓楽街で使いまくってもらう」という手法は その場しのぎでしかなく、根本的な解決とはなりません。

案の定、お金を発行し過ぎたことによってインフレ状態となり、結局のところ さらに財政を悪化させる原因となりました。

▲ 広場の片隅に市川團十郎(海老蔵)が公演を行ったという石碑が寂しく建てられていました。

政策としては失敗という結果に終わったわけですが、その後の中洲発展のきっかけとなったことは間違いありません。

【参考文献リスト】

・古地図の中の福岡・博多―1800年頃の町並み(海鳥社 宮崎 克則、福岡アーカイブ研究会 編)

・八丁兵衛物語

・Wikipedia 市川團十郎 (7代目)

・Wikipedia 中洲

・Wikipedia 黒田斉清

・Wikipedia 仮名手本忠臣蔵

・通りで見つけた粋な店