福岡市近郊の結核療養所(サナトリウム)の歴史とその生活

福岡市近郊の結核療養所(サナトリウム)の歴史とその生活

「結核」と聞くと遠い過去の病気のようなイメージを持ってしまうが、厚生労働省のウェブサイトによると、現在でも日本国内において、年間一万人以上が発症し、二千人以上が死亡している日本の主要な感染症のひとつとされているそうだ。[1]

福岡市でも年間百数十人が結核に感染しているという。およそ三日に一人は市内のどこかで誰かが結核と診断されているのである。[2]

現在、福岡市内で唯一結核病床を有する病院が西区生の松原にある西福岡病院だ。

西福岡病院は1955(昭和30)年に結核療養施設『長垂療養所』として開院している。

日本では昭和30年代に入っても結核患者はまだ多く、抗結核薬は開発されていたものの、高価で一般に普及していなかった。

そのため、結核の治療法は療養所(サナトリウム)で安静に過ごすというものが主体であったという。[3]

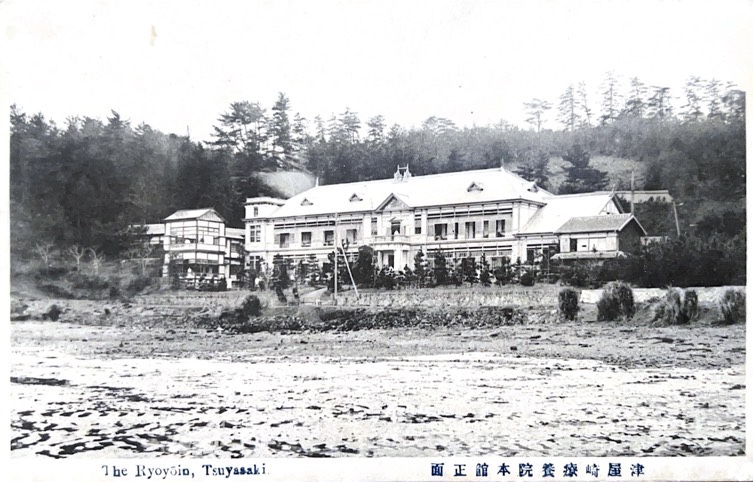

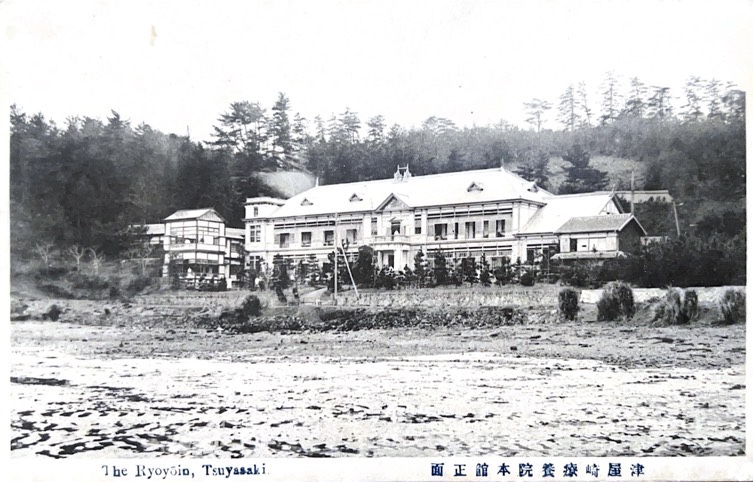

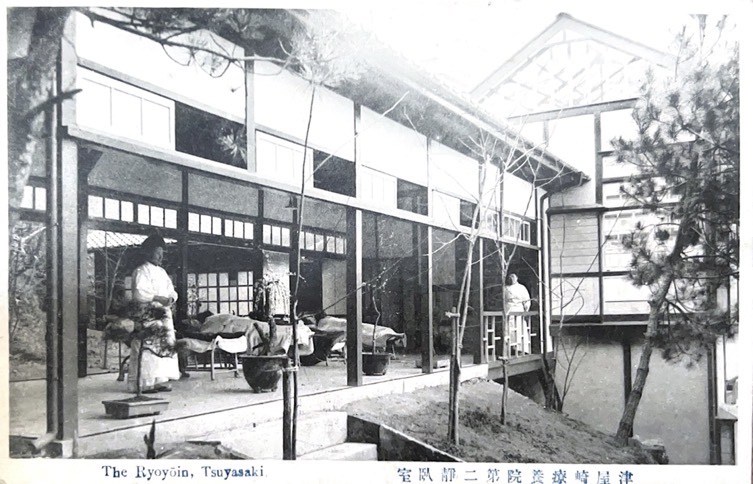

福岡(九州)で初めてのサナトリウムは、1913(大正2)年に津屋崎にて開設された『津屋崎療養院』でである。[4]

↑津屋崎療養院本館(絵葉書・筆者所蔵)

この時代、結核は不治の病とされ、根本的な治療法はまだ確立していなかった。[5]

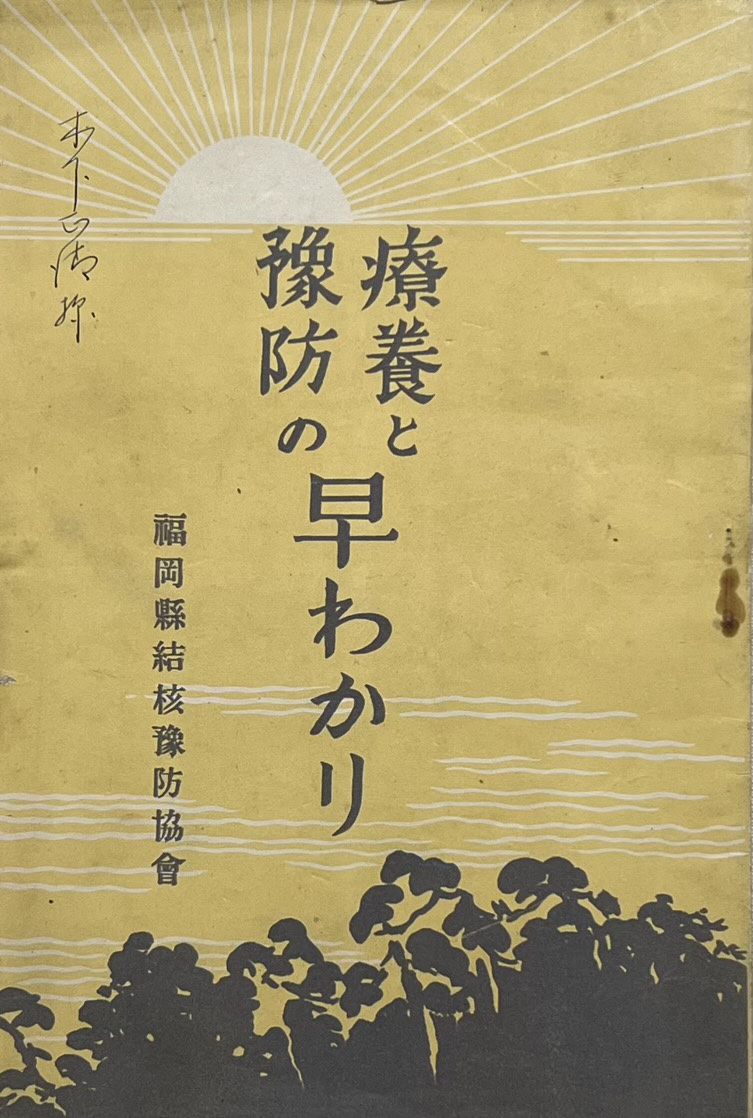

1933(昭和8)年に福岡県結核予防協会によって発行された『療養と予防の早わかり』という小冊子を見てみると、「発病後は生活上の欠陥をなるべく除き、体力を蓄える事に全力を注げば、自然に備わる修理作用すなわち自然の療能(ママ)によって、病変部が追々と修繕されて治るのである」と断言されている。

そして療養の方針について六つの心得を提示している。

ーーーーーー

第一には、心の持ち方から注意してかかねばならぬ。

第二には、安静療法と云って、出来る丈け身体も精神も静かにせねばならぬ。

第三には、大気療法と云って、常に新鮮の空気に浸って居る方針を取らねばならぬ。

第四には、身体の清潔と皮膚の強練が必要である。

第五には、栄養即ち食物に関する注意を要する。

第六には、運動に関する注意が大切である。

ーーーーーー

要は、空気の綺麗な環境に身を置き、じゅうぶんに休養し、栄養価のある食事を摂ると良い、ということである。

当たり前といえば当たり前のことであるが、これが当時、結核に対してできる唯一の手段であり、この大気療法・安静療法・栄養療法が、抗生物質が一般に普及するまでの主たる治療法として実践されていた。[6]

そのため、サナトリウムは郊外の自然豊かな場所に建てられることが多かった。

津屋崎療養院も、正面に福間海岸が広がる美しい眺望で、背後には大峰山の森林がせまる自然豊かな立地に建てられている。

↑津屋崎療養院第二静臥室(絵葉書・筆者所蔵)

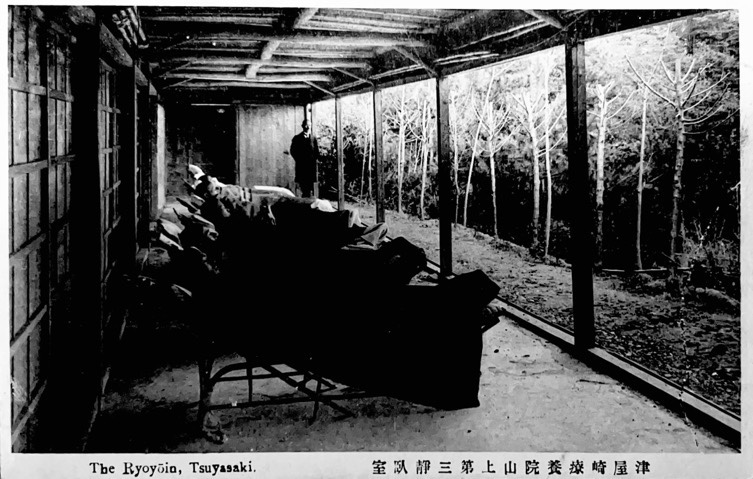

↑津屋崎療養院山上第三静臥室(絵葉書・筆者所蔵)

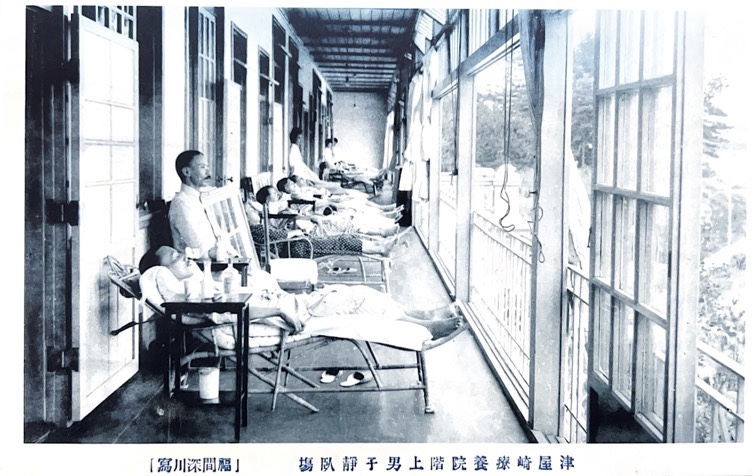

↑津屋崎療養院階上男子静臥場(絵葉書・筆者所蔵)

1919(大正8)年に結核予防法が制定され、福岡市に対して結核療養所の設置が法的に義務付けられた。

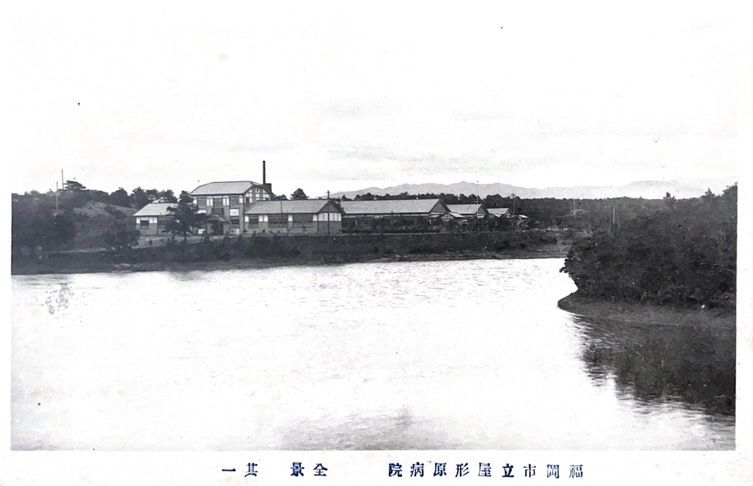

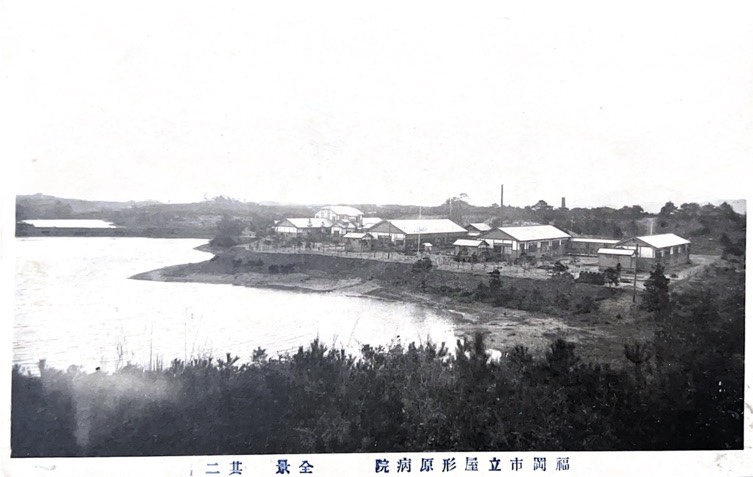

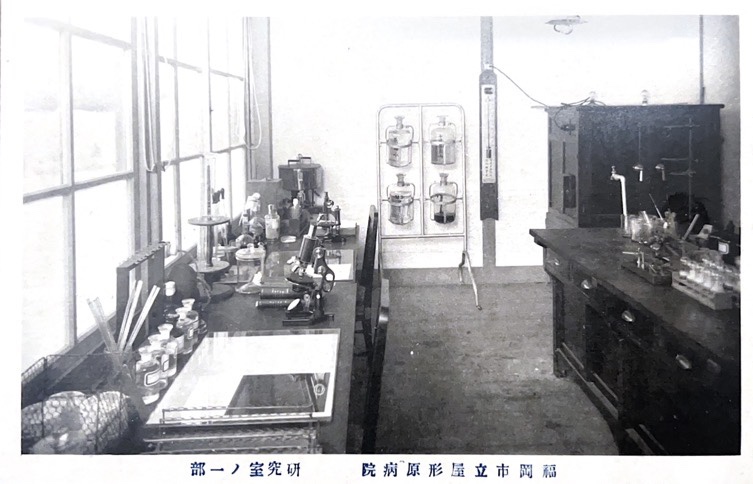

そこで、福岡市は1926(大正15)年に福岡市立屋形原(やかたばる)病院を設立する。[7]

↑福岡市立屋形原病院 全景 其一(絵葉書・筆者所蔵)

↑福岡市立屋形原病院 全景 其二(絵葉書・筆者所蔵)

↑福岡市立屋形原病院 研究室ノ一部(絵葉書・筆者所蔵)

1927(昭和2)年に東亜勧業博覧会協賛会が発行した福岡市案内の冊子には屋形原病院のことを下記のように紹介している。

ーーーーーー

本市の南端、屋形原の松山内に在って清浄の漲(みなぎ)り、療養所としては全く好個の別天地である。大正十五年二月結核予防法に基き建築費五万二千七百円を投じて工を起し同年五月竣工、同七月から市内の貧困なる結核患者を収容するに至ったのであるが、開院後未だ日尚ほ浅きにも拘らず設備の完全と院内の気分極めて平民的なるとの為め入院希望者多く重患室を除く外各室殆ど満員の状態である。昭和二年一月末現在入院患者数は患者収容人員四十五名に対し三十三名の多きに達している。

ーーーーーー

市立の施設であったため、「貧困なる結核患者」でも入所できるほど安価で好評だったようだ。

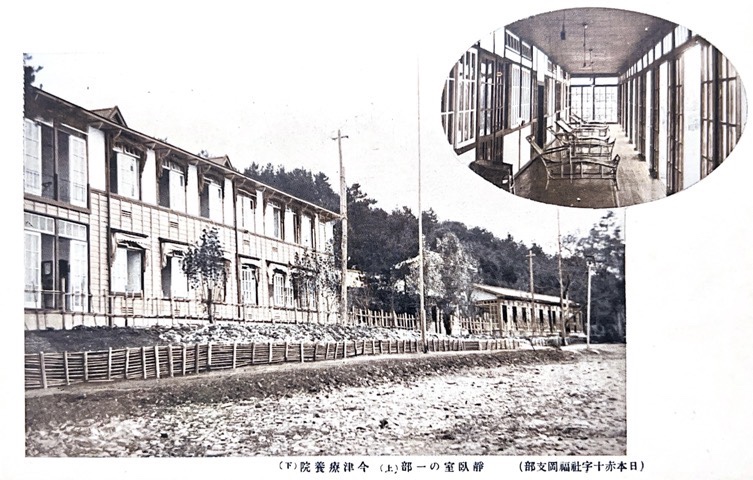

1929(昭和4)年には日本赤十字社福岡支部によって今津療養院が開設された。[8]

↑日本赤十字社福岡支部 静臥室の一部(上)今津療養院(下)(絵葉書・筆者所蔵)

今津療養院は個人病院の今津海浜院を買収して開設されたため、初期は小規模な施設であったという。

しかしその後、増改築を重ね、百床以上を持つ規模となった。

開設当時の入院料は一日二円均一であったという。

昭和一桁代の一円を現在の二千円から三千円の価値と換算すると、今の価格でおおよそ一日五千円ほどの入院料だったと考えられる。

決して安いものとは言えないが、日本赤十字社福岡支部の百周年記念誌によると、

ーーーーーー

結核治療の方法というのは、安静第一で清浄な空気と栄養の三つ。それが当時の常識だった。そこで院長の配慮から、病人への配膳は黒塗りの膳に焼きものの食器。まるで料理屋と見まちがえるほど豪勢だった。食欲をそそるようにというわけだった。浮き世を離れた海岸の景勝地だったし、県外からまで入院申し込みが来て、一時は入院するのも容易でなかったほど好評だった。

ーーーーーー

とのことで入院希望者が多かったようである。[9]

1919(大正8)年に内務省衛生局が発行した『結核病院及療養所竝(ならびに)結核予防会概況』によると、海の中道にも『海ノ中道養生院』というサナトリウムがあったことが記載されている。

1924(大正13)年に博多湾鉄道汽船株式会社が発行した『博多湾鉄道沿線名勝案内』には海ノ中道養生院のことを下記のように紹介している。

ーーーーーー

大岳と小岳との中間白沙青松の林間に在る呼吸器専門医院である。閑静で空気清純、設備又完全である。

ーーーーーー

ちなみに、どの資料にも福岡(九州)最初のサナトリウムは1913(大正2)年開設の津屋崎療養院との記載があるが、上記の内務省衛生局の資料には海ノ中道養成院は1912(大正元)年の設立となっている。この辺りの矛盾は色々と調べてみたがよくわからなかった。

⬛︎⬛︎サナトリウムの生活⬛︎⬛︎

前述したように、当時の治療法というのは大気療法・安静療法・栄養療法が主たるものであった。

しかし、そんなサナトリウムの生活というのは、現在の我々にはなかなかイメージがしづらいものである。

そこで、過去に発行された資料などをもとにサナトリウムでの暮らしぶりを見ていきたい。

戦前から戦後にかけて結核関連の雑誌や書籍を出版していた『自然療養社』という会社がある。

この自然療養社では大阪、福岡、神奈川などで私設のサナトリウムを運営していた。

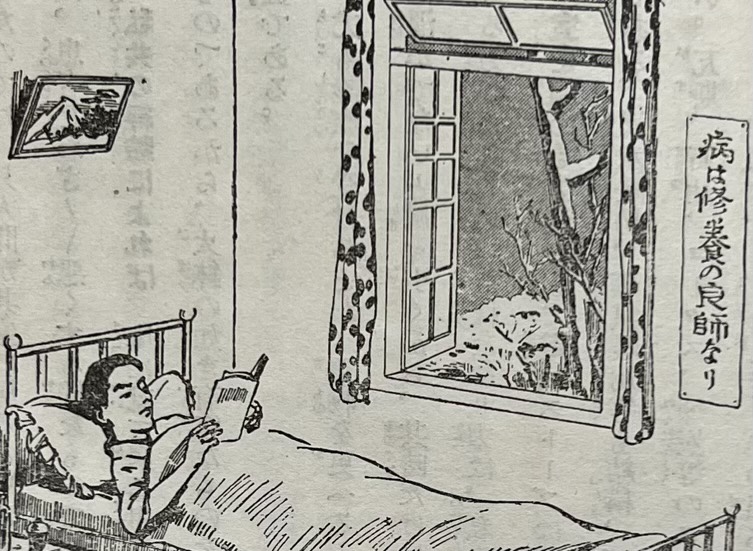

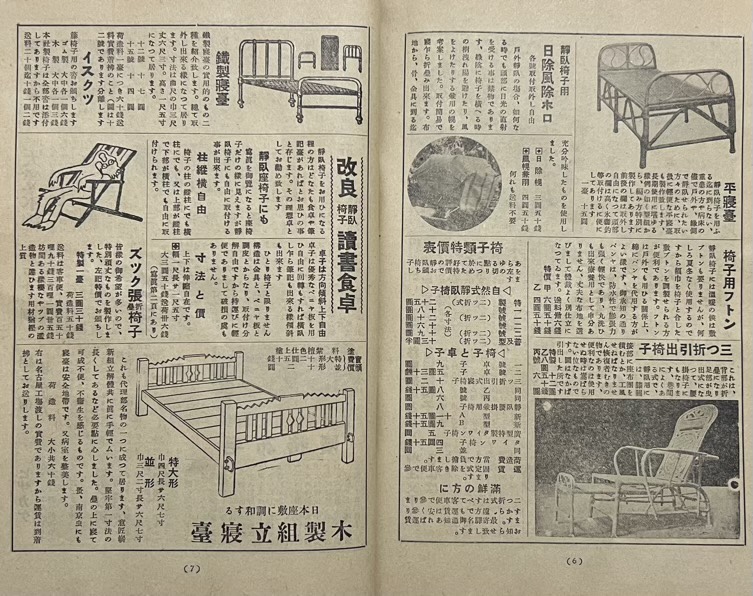

↑療養生活昭和7年7月号より

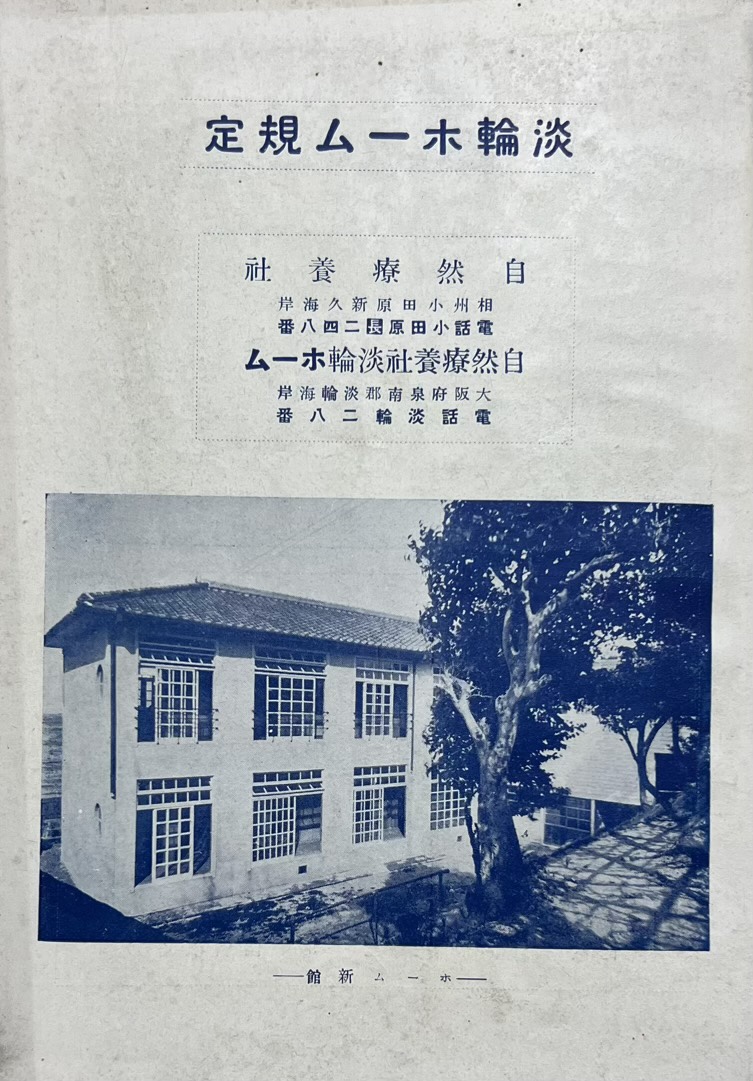

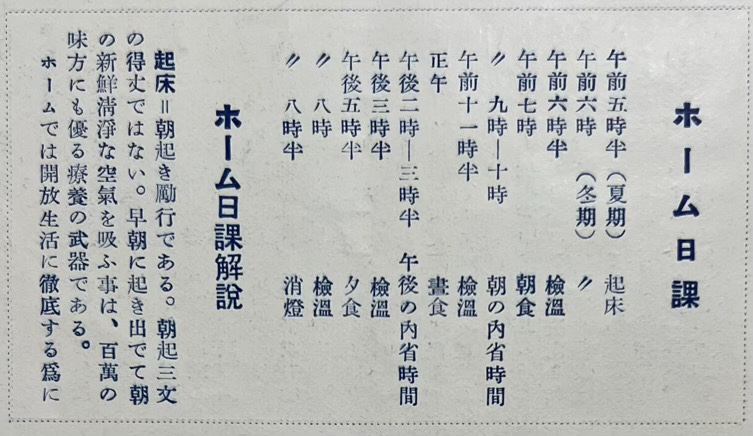

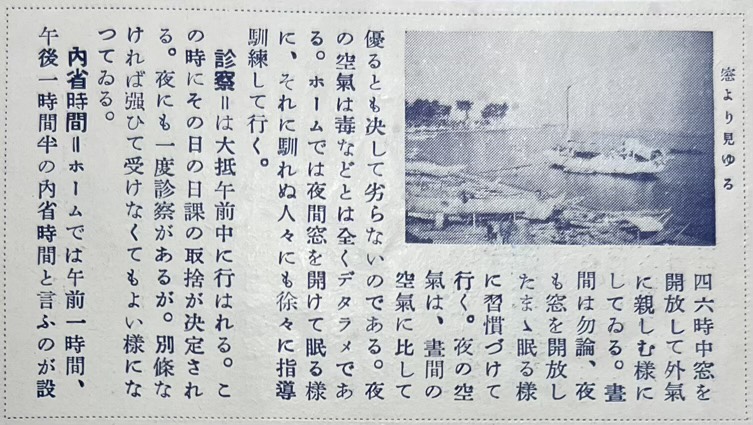

自然療養社が大阪で運営していたサナトリウム『淡輪ホーム』の入所案内パンフレットには下記のように一日のスケジュールが記載されている。

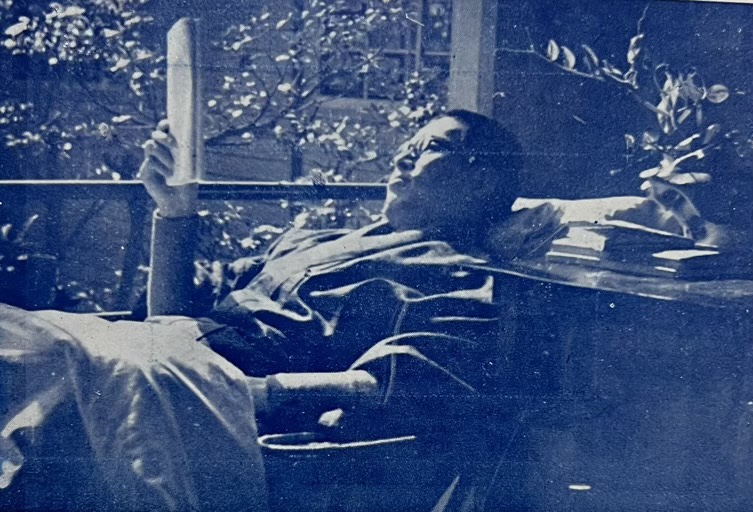

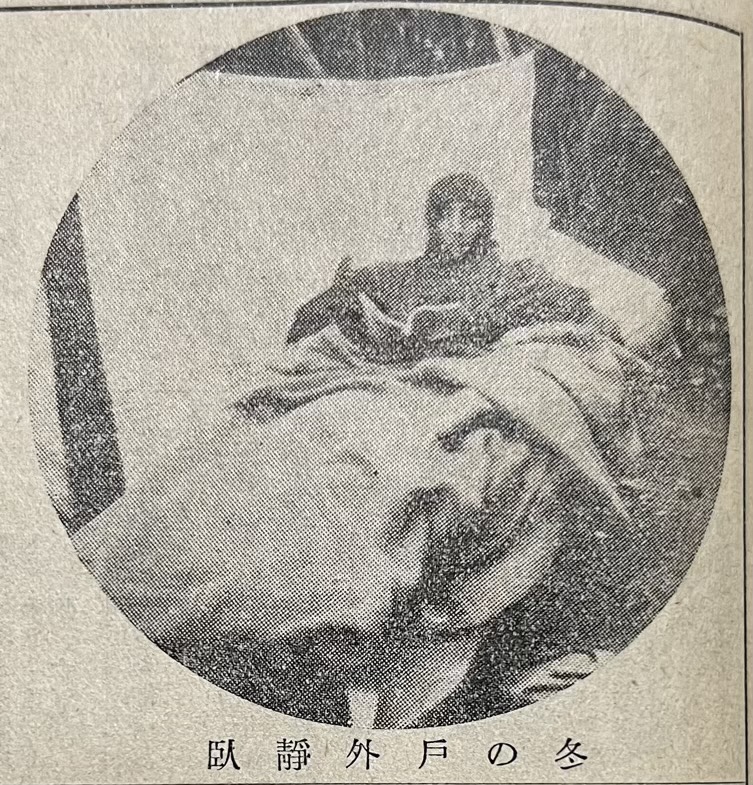

早寝早起きをし、その他の時間は安静に過ごし、医者の許可があった場合は散歩に出かけるというサイクルである。

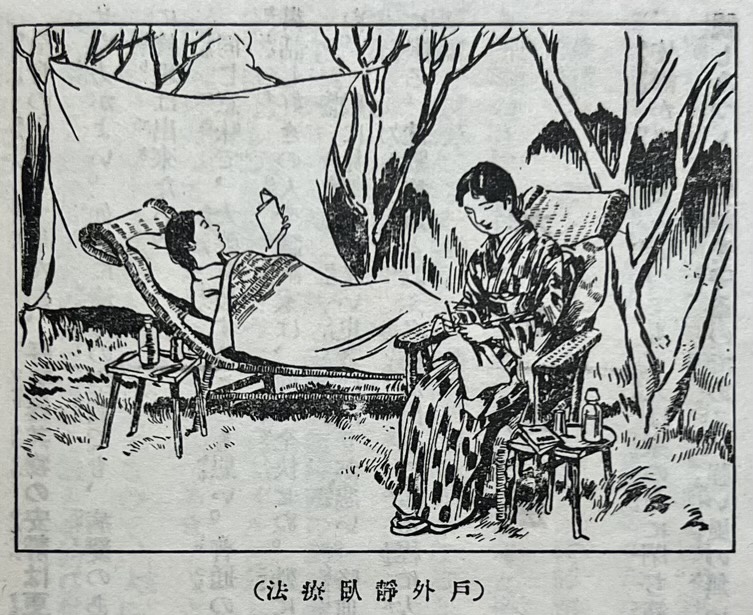

娯楽としては安静しつつに楽しめる読書が主なものだったようで、淡輪ホームのパンフレットやその他の結核関連の書籍などに掲載されている写真、イラストを確認すると、患者が読書をしている姿が多く見られる。

↑淡輪ホーム入所案内パンフレットより

↑福岡県結核予防協会発行『療養と予防の早わかり』より

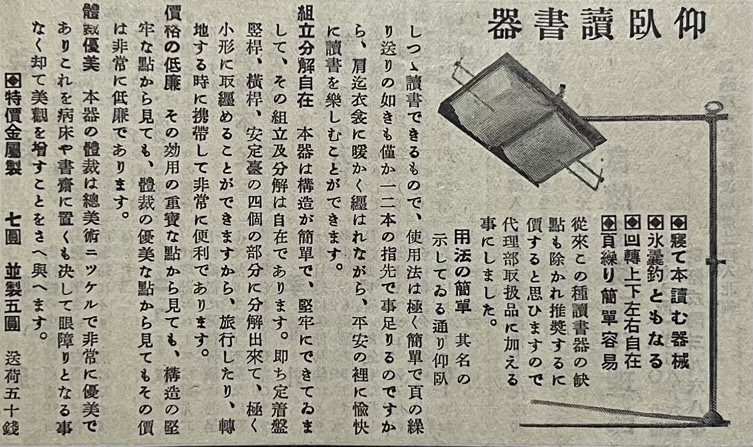

自然療養社が発行していた雑誌『療養生活』昭和7年7月号の通信販売コーナーには寝ながら読書をすることができる『仰臥読書器』なるグッズが売られていることからも、サナトリウムでの療養において読書が重要な娯楽であったことがわかる。

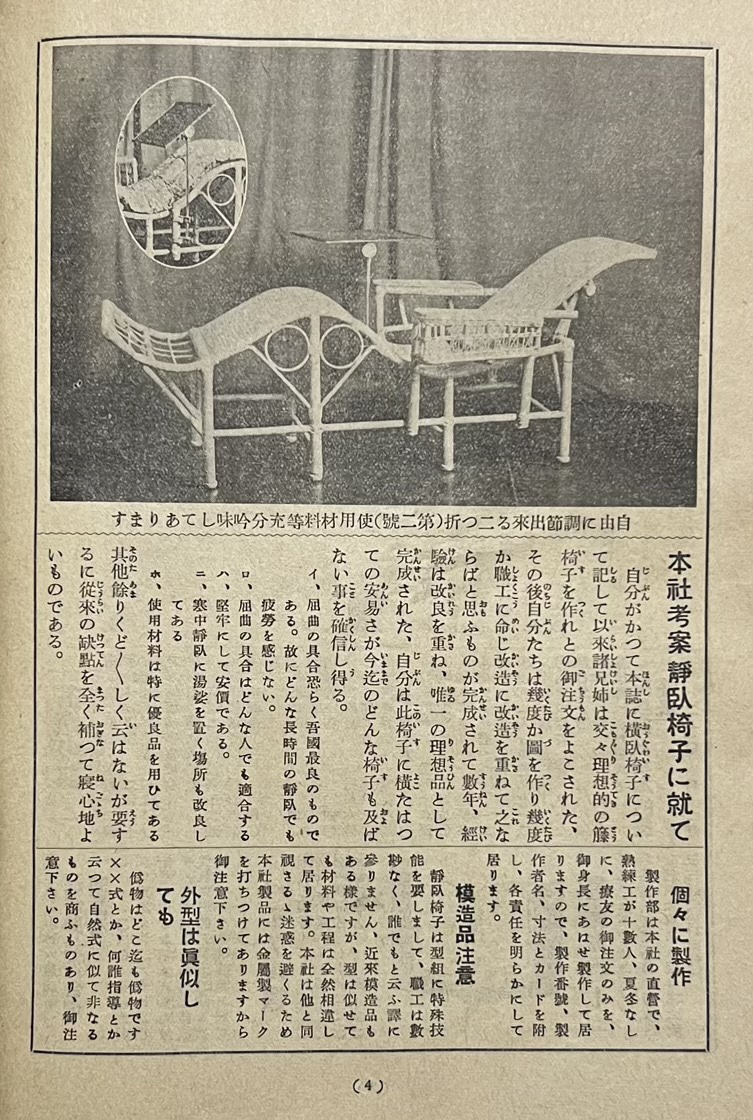

また、『静臥椅子』と言われる横になった状態で座れる椅子もサナトリウムで標準的に採用されていた設備のようである。

こちらも雑誌療養生活の通信販売コーナーに様々な種類のものが掲載されている。

サナトリウムにおいては日光浴も重要なものとして考えられていた。

これは単に「癒し」とか「リラックス」という意味合いではなく、日光(紫外線)に当たることが直接的な結核の治療法として有効だと捉えられていたからである。

医学的、あるいは化学的にそのような効果をもたらすのかは不明であるが、紫外線には結核菌に対する殺菌作用があり、また、紫外線による皮膚への刺激作用を通じて新陳代謝を活発にし、最終的に抵抗力を増すと考えられていたという。[10]

そのため、サナトリウムには日光浴専用の建物や部屋を備えているものがよく見られる。[11]

↑津屋崎療養院日光浴室(絵葉書・筆者所蔵)

これらの治療法に対して一定の効果があったという研究結果もあるようだが、感染者数がいっこうに減っていなかった状況を鑑みると、やはり抜本的な解決策とはいかなかったように思われる。[12]

ところで、サナトリウムの写真を見ていて疑問に思うのが、これほど結核患者が密集した状態で大丈夫なのかという点である。

↑津屋崎療養院食堂(絵葉書・筆者所蔵)

サナトリウムでは自然の新鮮な空気を吸う『大気療法』を行う施設でもあるため、外気を多く取り入れる構造になっている。(※上記の食堂の写真でも大きな窓が開放されているのが確認できる。)

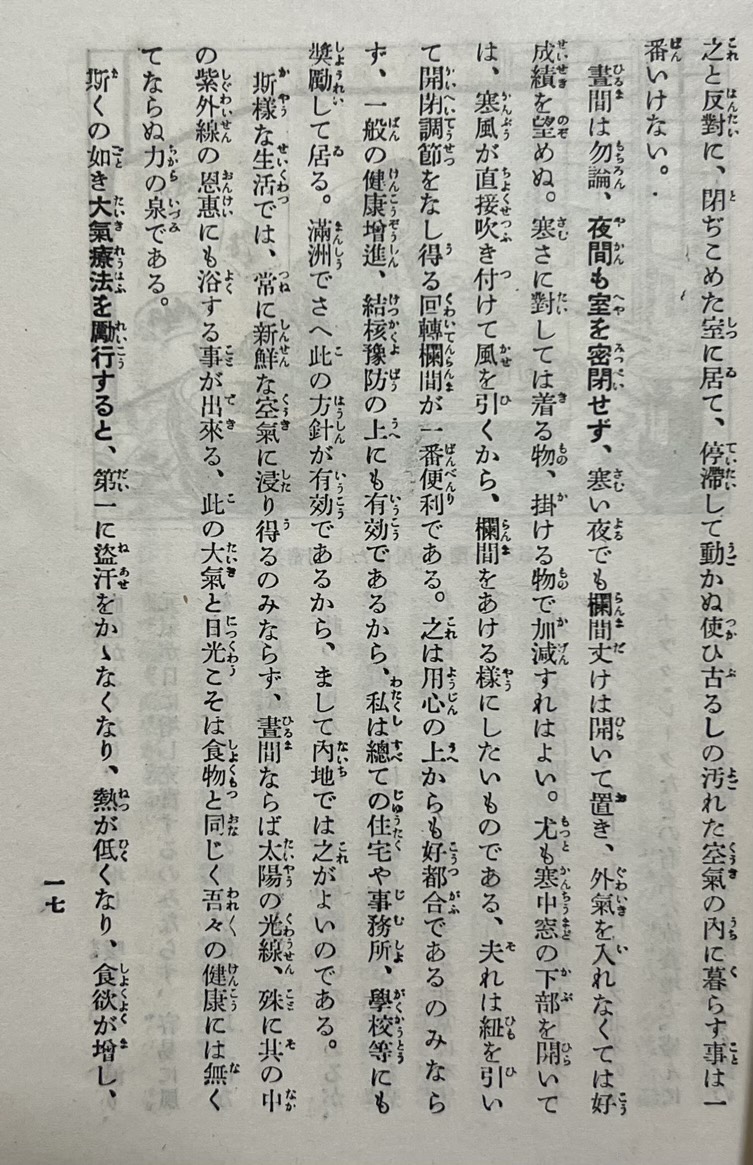

そのため、夜であっても(たとえそれが冬の寒い日であっても)窓は開放されたままになっていたという。

↑福岡県結核予防協会『療養と予防の早わかり』にも「昼間は勿論、夜間も室を密閉せず、寒い夜でも欄間だけは開いて置き、外気を入れなくては好成績を望めぬ」と記載されている。

空気の入れ替えは常にできているので、人が密集していてもさほど問題視はされていなかったようである。

現在の価値観からすると少々やり過ぎの感もあるが、清浄な空気を吸うことが結核の治療として有効だと考えられていたことから、積極的に外の空気を取り入れたり、あるいは外で静養するということが行われていたのである。

↑冬に戸外で読書しながら静臥する人(療養生活昭和7年7月号より)

⬛︎⬛︎サナトリウムのその後と現在⬛︎⬛︎

最後に、福岡市のサナトリウムのその後について述べていく。

療養所での大気療法、栄養療法、安静療法が中心であった結核の治療法も、ツベルクリンに続き開発されたワクチンが一般に浸透し、抗生物質による化学療法が確立すると、通院によって結核の治療が行うことが可能になり、サナトリウムの歴史は終焉を迎えることになる。[13]

福岡市近郊で、サナトリウムがあった場所が現在どのようになっているか、実際に訪問してみた。

まず、津屋崎療養院はその後、『北九州津屋崎病院』となり、2019(令和元)年に宗像市に移転し『北九州宗像中央病院』となった。

津屋崎療養院(北九州津屋崎病院)の跡地は現在、広大な更地となっている。

これから述べる他の施設にも共通して言えることであるが、かつてサナトリウムは自然豊かな景勝地に建てられていた。

そのため、サナトリウム跡地の近隣には介護施設が建てられていたり、あるいは介護施設を併設した病院になっていたりすることが多いようである。

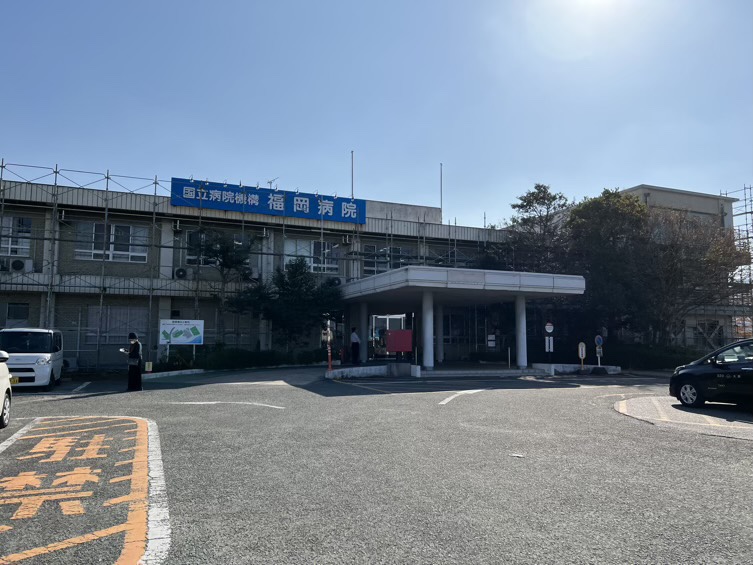

屋形原病院においては現在、『国立病院機構福岡病院』となっている。

かつては人里離れた池のほとりの療養所であったが、今では住宅化が進み、町の病院といった様相である。

しかし、やはり元サナトリウムというだけあって、池を真横に抱く立地は、かなり気持ちの良い環境といえる。

野鳥も多く、福岡市内では珍しいカササギも目撃してとても驚いた。

今津療養院は『今津赤十字病院』となっている。

現在は認知症診療を核とした老年病センターとして運営されている。[14]

眼前には博多湾をぐるりと一望でき、美しい景色が広がっている。

長垂療養所は『西福岡病院』となっている。

こちらも屋形原病院同様、住宅化によって周囲は民家に囲まれているが、少し歩くと生の松原海岸森林公園があり、自然豊かな環境といえる。

海ノ中道養生院については資料が少なく、その後、どのような経緯をたどったのか不明である。

いずれにしても海の中道海浜公園を中心としてリゾート開発されていることからも分かるように、海の中道周辺は療養所を設立するには非常に良好な環境であったといえる。

国土地理院の古い地図を確認してみると、大岳と小岳の間、現在の志賀中学校の場所に病院の地図記号が確認できるので、海ノ中道養生院はおそらくこの場所にあったと思われる。

⬛︎⬛︎まとめ⬛︎⬛︎

2022年現在、コロナウイルスという未曾有の感染症によって社会が混乱している。

特効薬が無く、療養する以外に打つ手がないというのは、かつての結核と状況がよく似ていると思う。

ただ、ひとつ違うのは「情報」に関してである。

結核関連の資料を見ていると、結核に効果があると謳われた怪しげな商品の広告や、眉唾な医学情報が散見される。

もちろん、現代においてもそれは同じことであるが、インターネットなどを通じて情報を比較検討、取捨選択ができる点では、かつてと大きく異なる。

誤った結核の情報を鵜呑みにしたり、そもそも情報にアクセスすることすらでぎすに悲惨な末路を迎えた人がどれだけいたか、想像に難くない。

現在、コロナウイルスに対して我々一般人が置かれている状況は、医学的な解決策が開発されるのを待つほかない。

しかし、その待つ間にどのような行動をするか、あるいは行動をしないかは、かつて結核に立ち向かった先人から学べることがあるのではないかと思う。

【参考文献・参考サイト】

[1]厚生労働省“結核(BCGワクチン)” https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html (参照2022-11-11)

[2]福岡市“結核について” https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokenyobo/kekkaku.html (参照 2022-11-11)

[3]Medical Note “地域に求められる医療を提供するために変化していく西福岡病院” https://medicalnote.jp/contents/190409-003-GR (参照 2022-11-11)

[4]社会医療法人北九州病院北九州宗像中央病院 “北九州宗像中央病院について” https://www.kitakyu-hp.or.jp/contents/munakatachuo/about/outline.html (参照 2022-11-11)

[5]北川扶生子. 結核がつくる物語 感染と読者の近代. 岩波書店, 2021, p.5

[6]福田眞人. 結核の文化史. 名古屋大学出版会, 1995, p.227

[7]福岡市総合図書館 “=歴史的公文書展示= 生をまもる ~感染症とのたたかい~” https://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/files/Publication/Publication_502_file.pdf (参照 2022-11-11)

[8]日本赤十字社福岡県支部. 赤十字福岡九十年史. 1980, p.456

[9]日本赤十字社福岡県支部. 赤十字福岡九十年史. 1980, p.460

[10]西川純司. 窓の環境史 近代日本の公衆衛生からみる住まいと自然のポリティクス. 青土社, 2022, p.106

[11]西川純司. 窓の環境史 近代日本の公衆衛生からみる住まいと自然のポリティクス. 青土社, 2022, p.98

[12]西川純司. 窓の環境史 近代日本の公衆衛生からみる住まいと自然のポリティクス. 青土社, 2022, p.114

[13]福田眞人. 結核の文化史. 名古屋大学出版会, 1995, p.227

[14]日本赤十字社 今津赤十字病院 “院長挨拶:病院の方針” https://imazu-med-jrc.jp/pages/24/(参照 2022-11-11)