神社の神主さんってどんな仕事してるの?現役の神主さんに仕事のことや給料のことなど聞いてみた

普通ではなかなか知ることができない神社の仕事。いったいどんな仕事してるの?給料はどれぐらい?どうやったらなれるの?今回はそんな疑問を解消するべく、現役神主さんに話を伺ってみました。

▲ 突然ですが、世の中にはいろんな仕事がありますね。

販売の仕事、営業の仕事、役所での仕事・・・さまざまな仕事があって、それぞれ喜びや苦しみを感じながら日々を過ごしているのかと思います。

でも、中にはどんなことをしているのかわからない職業というものもありますよね?

▲ その一つが神社の神主さん。

▲ 同じ神社に務める人でも、フロントに立って仕事をしている巫女さんは、姿が見えるし、アルバイトをしたことがある人もけっこういるので、なんとなく実態がつかめます。

ところが神主さんに接することはめったにありませんし、ましてや気軽に「何してるの〜??」なんて聞けそうにない雰囲気すらあります。

う〜ん、いったいどんなことをしているのだろう・・・。

気になったので神主の仕事について教えてくれる現役の神主さんを探してみることに。

▲ すると・・・なんと、福岡市中央区にある鳥飼八幡宮の現役神主さんから仕事内容、その他もろもろについて聞ける機会を作っていただくことができました〜!

▲ 調べてみると鳥飼八幡宮は神功皇后ゆかりの神社で創建は2世紀(西暦101年〜西暦200年)頃と考えられているのだとか。

▲ 今回お話を聞かせてもらえることになったのが神主の山内圭司さん。もちろん現役バリバリの神主さんだ。

▲ 山内さんは日本書紀や古事記にも出てくる、神功皇后の従者をしていた武内宿禰(たけしうちのすくね)の子孫でいらっしゃるのだとか・・・。

ま、まじか・・・。嬉しい半面、かなりの緊張が・・・。

![]()

「山内さん、今日は宜しくお願いします」

![]()

「はい、宜しくお願いします」

▲ 取材には広報の山内さんも同席してもらいました。

鳥飼八幡宮には専門の広報をつけられていて、神社の運営に必要なさまざまなプロモーション活動を行っているのだそうです。

神主の山内さんと同じ名字ですが血縁関係はなく、たまたま同じ名字だったのだとか。

広報の山内さんはもともと別の会社に勤務していて鳥飼八幡宮でイベントをやった際に神主の山内さんと知り合い、鳥飼八幡宮で広報として働くことになったそうです。

![]()

「さっそくいろいろと伺っていきたいのですが、まず、神主さんがどういう人なのかまったくわかりませんので山内さんの簡単なプロフィールを教えていただいてもよろしいでしょうか?まずご出身は福岡ですか?」

![]()

「はい、福岡、というか鳥飼八幡宮の宮司の息子になります」

![]()

「なるほど、外から入って来られたのではなく、ご家族の方になるんですね。やっぱり大学なんかも地元の大学に通われたんですか?」

![]()

「大学は三重県の伊勢神宮のお膝元にある皇學館大学(こうがっかんだいがく)です。日本で神職の免許をもらえる大学は國學院大学(こくがくいんだいがく)と皇學館大学の2つがあるんですが、私は皇學館大学の神道学科で神職の免許を頂いて神職の仕事をしています」

![]()

「神道学科というのはどういう勉強をするんですか?」

![]()

「神道の思想や歴史、教養などを学ぶのですが、出仕が主です」

![]()

「出仕ってどういうことをするんですか?」

![]()

「実際に神社に入って実務を学ぶことです。研修医が病院で学ぶようなイメージですね。私は伊勢神宮と大阪の住吉大社に出仕していたのですが、そこで日常の業務をやっていろいろと学ばせてもらいました」

![]()

「ちなみに学生時代はスポーツなどはされていましたか?」

![]()

「大学時代はサーフィンとスノーボードをしていました。ちょうど皇學館大学のあたりがサーファーの聖地と言われる場所で、すごく波が良いんです」

![]()

「へぇ〜!サーフィンにスノーボードですか!」

![]()

「まわりにもサーフィンをやっている人が多かったというのもありますね。朝3時に起きて波乗りに行って5時から7時ぐらいまで海に入って8時半に戻ってきて学校に行く、というぐらいサーフィンに熱中していました」

![]()

「なんだかちょっと意外ですし、少し親近感が湧きました 笑 大学を卒業されてすぐに鳥飼八幡宮の神主さんになったんですか?」

![]()

「いえ、大学を卒業してから博多の若八幡宮という厄払いの有名なところで10年間務めました。修行みたいなものですね。その後、ここに戻ってきました」

![]()

「若八幡宮にはどういうきっかけで入られたんですか?「神社に就職する」というようなイメージなんですかね?」

![]()

「はい、就職のようなイメージです。もともとうちの先代宮司と若八幡宮の宮司さんが交流があったというのもあり、私が若八幡宮に入らせて下さいと希望を出したんです」

![]()

「その時はやっぱり面接があるんですか?」

![]()

「はい、ありますよ」

![]()

「へぇ〜、就職活動みたいな感じなんですね。筆記試験もあるんですか?」

![]()

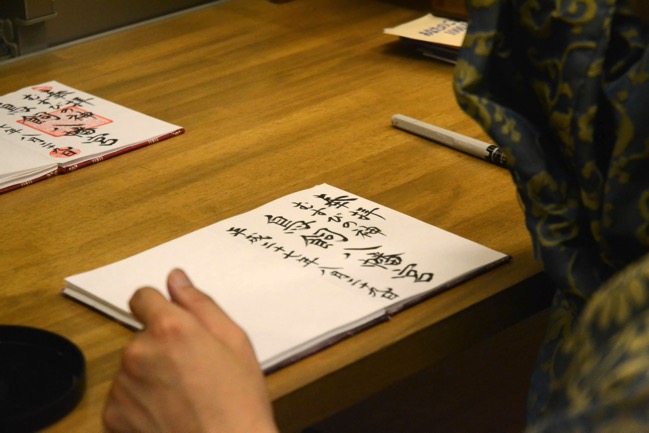

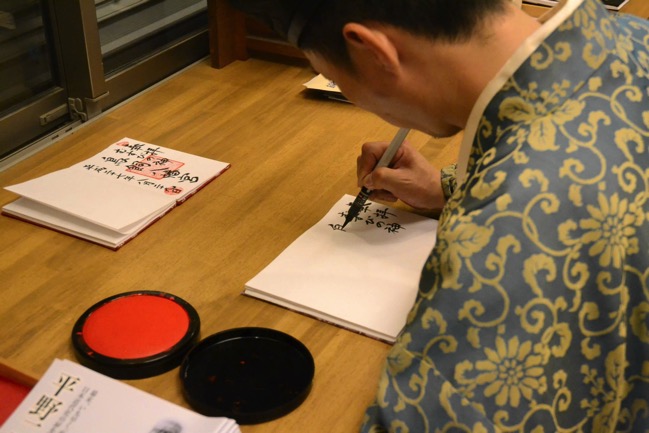

「筆記試験はありませんが書道の腕は見られましたね」

![]()

「え?どうして書道なんですか??」

![]()

「文字を書くことが重要な仕事の一つだからです。祈願書と言って祈願をしましたという証をお渡しするので、その文字がきちんと書けないといけないんです」

![]()

「ここで一番字が上手なのが圭司さん(神主の山内さん)ですよ」

![]()

「入った時はまだまだだったんですが、ずっと書いていましたからだんだん上達していきましたね。お寺で言うところの位牌に戒名を書くようなものが神社でもあるんですが、ずっと後まで残っていくものなので文字を書くというのは神主のとても重要な仕事なんです」

![]()

「ちなみに神主というのは神社ではどういう役割の人になるんですか?」

![]()

「神主は神職を行う人すべてのことをさしていう言葉なんですよ」

![]()

「神主という役職があるわけではなく、神職の人全体をさすんですね」

![]()

「神主には

・『宮司(ぐうじ)』

・『権宮司(ごんぐうじ)』

・『禰宜(ねぎ)』

・『権禰宜(ごんねぎ)』

・『宮掌(くじょう)』

・『出仕(しゅっし)』

という職階があるんです。会社で例えるなら

・『宮司』が社長

・『権宮司』が副社長

・『禰宜』が部長

・『権禰宜』が課長

・『宮掌』が社員

・『出仕』が研修生

といったところです」

![]()

「これならわかりやすいですね!ちなみに山内さんはそのうちのどれにあたるんですか?」

![]()

「私はその中で『権禰宜』になりますので会社でいうと中間管理職の課長のようなものです。社長にあたる『宮司』は私の父がやっています」

![]()

「なるほど、そう考えるとイメージしやすいですし、さらに親近感が湧きました 笑」

![]()

「では普段具体的にどういった仕事をされているんですか?」

![]()

「一番は祈ること、祈願することです。例えば厄払いにいらっしゃったらそれにお応えするとか。ですが、基本的には掃除をよくしています。

むしろ掃除がメインと言ってもいいぐらいかもです」

![]()

「え〜てっきり掃除は業者さんなどがやっているのか思っていました」

![]()

「いえ、神職がほぼほぼ掃除しています。参拝される方が清らかな気持ちになって頂かないといけませんので境内を美しく保つというのが神職の重要な仕事なんです」

![]()

「掃除は毎日ですか?」

![]()

「はい、毎日です」

![]()

「それは意外でした・・・」

![]()

「では出勤時間や帰宅時間はどうなっているんですか?」

![]()

「一般的な神社だったら午前9時〜午後5時じゃないかと思いますが、これは神事次第で変わります。朝早い祈願が入っていれば早く出勤になります。私の場合、基本的には朝8時ぐらいに来ていますが早い時には朝6時だったりというのもあります。終業時間は一応午後5時ということになっていますがこれも神事などで変わってきます」

![]()

「つまり日によってけっこう違いがあるということですね」

![]()

「ただ、うちの場合は家族で代々やっている神社なので厳密な勤務時間というのはありませんね」

![]()

「逆に家族でやっていない、組織化しているような神社というのは時間が決まっているんですかね?」

![]()

「そうですね、そういったところは時間がきっちりこの時間からこの時間までというのがあると思います。私が以前いた若八幡宮は勤務時間が決まっていました」

![]()

「そう考えると一般的な企業とほとんど変わらないような感じですね」

![]()

「ちょっと気になったのですが、鳥飼八幡宮は代々受け継いで行く世襲制の神社ですよね?では世襲制じゃない神社というのもけっこうあるものなんですか?」

![]()

「はい世襲制じゃないところもたくさんありますよ」

![]()

「そいういう場合はどうやって継ぐ人を決めるんですか?」

![]()

「神社には氏子(うじこ)がいますよね?その氏子の中に氏子総代(うじこそうだい)という代表者がいるんですね。その人は会社でいうと株主みたいなものです。その人がいろいろ協議しながら選出するというのが一般的です」

![]()

「へぇ〜!株主総会的なものが開催されてこの人なら大丈夫だろう、ということを決めるんですね〜!」

![]()

「ではちょっと聞きにくい突っ込んだ内容になりますが・・・神社の神主さんの収入というのは一般的にどれぐらいあるものなんですか?」

![]()

「これは一般的なサラリーマンと同じぐらいですね」

![]()

「なるほど、新入社員ならこれぐらい、部長ならこれぐらい、という世間一般のイメージとだいだい同じという感じなんですね。ちなみに月給制になるんですか?」

![]()

「はい、これもサラリーマンと同じで月給制です」

![]()

「神主さんで他の仕事もしている兼業の人も多いと聞きましたが実際そうなんでしょうか?」

![]()

「普通に神主が常駐している神社で兼業の人は少ないのではないかと思います。氏子区域が狭い小さなお社(やしろ)では、仕事をしながら神主をやっている人もいます。一族でお社を代々守っているようなところですね。そういう場合は他の仕事をしている人もいます」

![]()

「神主さんの仕事をしていて嬉しいときはどういうときですか?仕事の様子がなかなか見えない分イメージがつきにくいので、どういうときに喜びを感じるのかな?と思いまして」

![]()

「喜びは参拝されて手を合わされた方が来てよかったと思っていただくことですね。神社に来られる方は悩みを持っている方も多いですから、そういった方が気持ちが軽くなったと言って社務所に声をかけて帰られる時が仕事をしていてよかったと思いますかね」

![]()

「逆に辛いときはどういうときですか?」

![]()

「辛いことというのはほとんど無いですが、仕事上人の死に関わることがありますから、そういう時にはいろいろと考えることがありますね。

ただ、神道の考え方では人は亡くなった方は神様になって皆さまをお守りするというものがありますから、そのお手伝いをできるという意味では意義のある仕事だと思っています」

![]()

「なるほど、それは神主という仕事ならではといった感じですね」

![]()

「あと辛いのは鳥飼八幡宮を知らないと言われたときなどですかね。そういう時にはもっと頑張らなくちゃと考えます」

![]()

「あと、もう一つ聞いてみたかったことがありまして・・・」

![]()

「なんでしょう?」

![]()

「僕も神主になりたいと思ったらなれるものでしょうか?」

![]()

「はい、なれますよ」

![]()

「え!なれるんですか?!」

![]()

「なれます。ただし免状をもらわないとなれません」

![]()

「その免状はどうやったらもらえるんですか?」

![]()

「免状を取れる学校に入って学んで合格すればもらえます。そういう専門学校もあるんですよ」

![]()

「そうなんですね?!専門学校まであるとは知らなかったです。免状をもらった後はどうすればいいんですか?神社は普通にリクナビとかで人を募集したりはしていませんよね・・・?」

![]()

「はい、求人サイトなどでは募集していません。なので直接入りたい旨を伝えなければいけません。神社に電話して直談判したり」

![]()

「なかなか勇気がいりますね・・・」

![]()

「いきなりは厳しいかもしれないので入りたい神社に通ってご縁を作るとかもいいかもしれませんね。一般の企業でも社長さんや役員さんと縁ができて入社したりということがありますよね?神社でも同じようにご縁があって入る場合もありますよ」

![]()

「ちなみに免状が無い状態で神社に入れてもらうということは可能ですか?」

![]()

「いえ、免状が無いと神職になることはできません。免状が無いと祈願ができませんので」

![]()

「それは法的にそう決まっているんですか?」

![]()

「法的に決まっているわけではないですが神社本庁というのがあって、そこでの決まり事です」

![]()

「なるほど〜、神主さんのお仕事についてだいぶイメージできるようになりました。では次は鳥飼八幡宮のトリビア的なものを教えてもらえませんか?」

![]()

「鳥飼八幡宮の近くに平野神社というのがあるのですが、そこの管理もうちでやっているんです。その関係でうちには平野國臣関連のものがたくさんあるんですよ」

※ 平野國臣・・・幕末の福岡藩士。尊皇攘夷の志士として西郷隆盛などとともに活動。西郷隆盛が入水自殺を図ったときに命を救った人物。「我が胸の 燃ゆる思いに くらぶれば 煙は薄し 桜島山」の句が有名。

▲ そう言って山内さんが持ってきてくれたのがこちらの羽織。

なんと、実際に平野國臣が着用していたものだそうです。(※普段は非公開です)

![]()

「おぉ〜!こういうものが残っていたんですね!貴重ですね!」

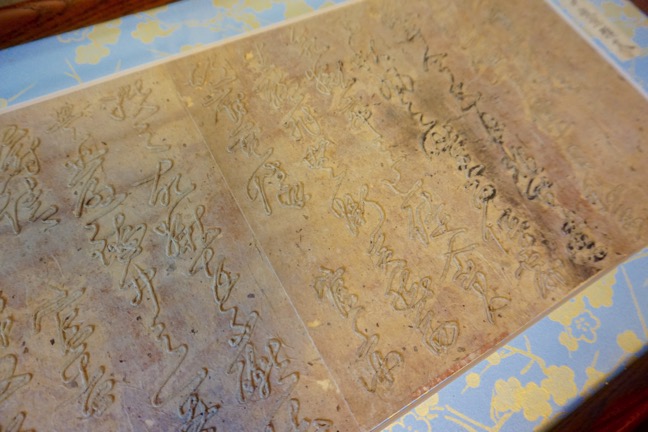

▲ さらにもう一つ貴重なものが。

▲ 一見、ただの紙が額装されているだけに見えますが、よく見てみると・・・

▲ 紙を細く丸めたものを貼り付けて文字が書かれています。

平野國臣は倒幕運動をしていたのですが、捕まってしまい、その生涯を獄中で終えています。

紙や筆を与えてもらえなかったため、ちり紙を米粒で固めて文書や詩をしたためたのだそうです。(※こちらも普段は非公開です)

![]()

「これまたとてつもなく貴重なものが・・・」

外にも面白いものがあるということで見せてもらうことに。

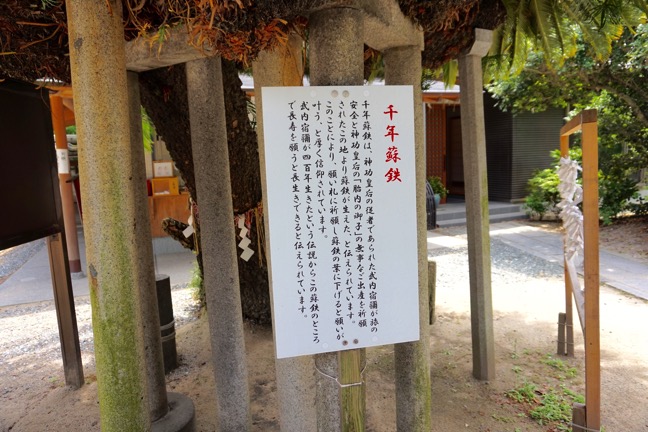

▲ まずはこちらのソテツ。

▲ 武内宿禰が神功皇后の安全祈願をした場所から生えたと言われているもので、なんと樹齢は1000年を超えると考えられているそう。

![]()

「とんでもない大きさですね〜!」

![]()

「そうですね、国内でも最古と言われているほど古いソテツです。古地図にもこのソテツがちゃんと描かれているんですよ」

▲ そしてもう一つ不思議な木があるということで教えてもらいました。

▲ こちらの「息吹(いぶき)の大銀杏」。

この樹は戦時中に空襲を受けた際、焼夷弾が直撃して黒焦げになっていたそうです。

でもある時、突然 黒焦げの幹から新芽が出て生き返り、現在の大きさにまで成長したのだとか。

▲ その他にも古い神門の話、不老水の話など紹介しきれないほどの見どころを教えてもらいました。鳥飼八幡宮、かなり見どころたくさんです。

▲ 鳥飼八幡宮の現役の神主さんに聞く神社のお仕事、いかがだったでしょうか?

仕事内容やどうやって神職になるのかなど、かなり突っ込んだところまで教えてもらうことができ、神社の仕事についてイメージできるようになりました。

なんとなく遠い存在に感じていた神職も内容を知ることで親しみを持てるようになり、もっと神社に行ってみようかなという気持ちにさせられました。

神主の山内さんも広報の山内さんももっと気軽に神社を使って欲しいとおっしゃっていましたので、みなさんもぜひ行ってみてくださいね。