【唐津】唐津市の歴史ある町並みを巡る その2

唐津市の歴史ある町並みを巡る その2です。前回の記事はこちら → 唐津市の歴史ある町並みを巡る その1

▲ 京町の商店街を抜けると「札の辻公園」があります。

この場所には唐津城下への入口となる門があった場所で、町奉行所や橘葉館という藩医学校などがあったそうです。

▲ 古い石垣なども残っていて当時の雰囲気を今に伝えています。

▲ 札の辻公園から北方向には木製の「千鳥橋」が見えます。

▲ この千鳥橋のそばには「日本二十六聖人顕彰碑」があります。

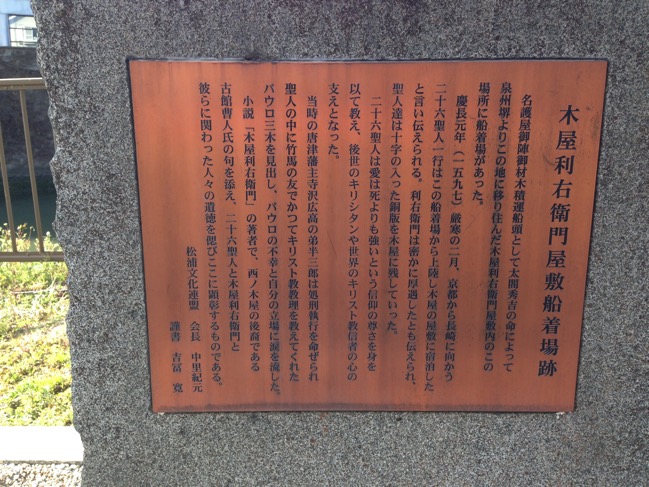

▲ 案内板にはこう書かれていました。

名護屋御陣御材木積運船頭として太閤秀吉の命によって泉州堺よりこの地に移り住んだ木屋利右衛門屋敷内のこの場所に船着場があった。

慶長元年(一五九七)厳寒の二月、京都から長崎に向かう二十六聖人一行はこの船着場から上陸し木屋の屋敷に宿泊したと言い伝えられる。利右衛門は密かに厚遇したとも伝えられ、聖人達は十字の入った銅版を木屋に残していった。

二十六聖人は愛は死よりも強いという信仰の尊さを身を以て教え、後世のキリシタンや世界のキリスト教信者の心の支えとなった。

当時の唐津藩主寺沢広高の弟半三郎は処刑執行を命ぜられ聖人の中に竹馬の友でかつてキリスト教教理を教えてくれたパウロ三木を見出し、パウロの不幸と自分の立場に涙を流した。

小説「木屋利右衛門」の著者で、西ノ木屋の後裔である古舘曹人氏の句を添え、二十六聖人と木屋利右衛門と彼らに関わった人々の遺徳を偲びここに顕彰するものである。

▲ キリスト教弾圧によって京都で捕らえられ、京都、大阪、堺で引き回され、長崎の処刑場に向かわされました。

その際にこの場所に宿泊したのだそうです。

▲ あまり知られていませんが、唐津にもキリスト教弾圧の歴史があるのですね。

▲ 千鳥橋を渡った先の魚町〜大石町周辺には古い町並みがそのまま残されています。

▲ このあたりは唐津の中でも特に歴史の古い町でかつてより数百件の家があったのだそうです。

▲ 白壁が素晴らしいです。

▲ 少し戻って木綿町へ。

▲ 木綿町はかつて花街として栄えた場所です。

▲ こちらの写真は2013年5月に撮影した元遊郭だったと言われる建物。

▲ 崩壊寸前で危険な状態になっていました。

▲ こちらも2013年5月に撮影。それらしき建物です。やはりボロボロの状態。

今回、同じ場所を訪問してみると・・・

▲ すっかり取り壊されていました。

▲ 他にも古い建物があったような気がしますが、ここ数年でなくなってしまったようです。

▲ ちなみに唐津には満島遊郭という花街もあり、こちらにも元遊郭の建物が残っています。

▲ 現在は「洋々閣」という旅館として使用されていますが、かなり雰囲気のある建物です。

▲ レトロなラーメン屋を発見。残念ながらこの日は休みのよう。

▲ これまたレトロな銭湯「寿湯」。

▲ 屋号までタイル貼りという芸の細かさ。

▲ 次は少し北に進んで旧唐津銀行を見に行きたいと思います。

次回に続きます。

【参考サイト】

・唐津市の町並み 大石町