【千早】鉄塔のアレの意味知ってますか?知ってるようで知らない「鉄塔」についていろいろ聞いてきた

知ってるようで知らない「鉄塔」についていろいろ聞いてみました。

▲ 某日朝11時、シブログ!の植田くん(@uednesday)からの呼び出しで千早駅へ。(→ 「シブログ!の詳細はこちら」)

▲ なんでも、鉄塔について詳しい人がいるので一緒に実際に見ながら説明してもらいませんか?とのこと。

う〜ん、鉄塔か・・・今まで全く気にしたことがなかったけれどこうやって見るとなんかカッコイイし面白そうだな・・・。

▲ 今回鉄塔を解説してくれるのは鉄塔を作る会社に務めている姉川さん(左)。右はわたくしとともに鉄塔について色々知りたい植田くん(@uednesday)だ。

ちなみに姉川さんは植田くんの大学のサークルの後輩なのだそう。

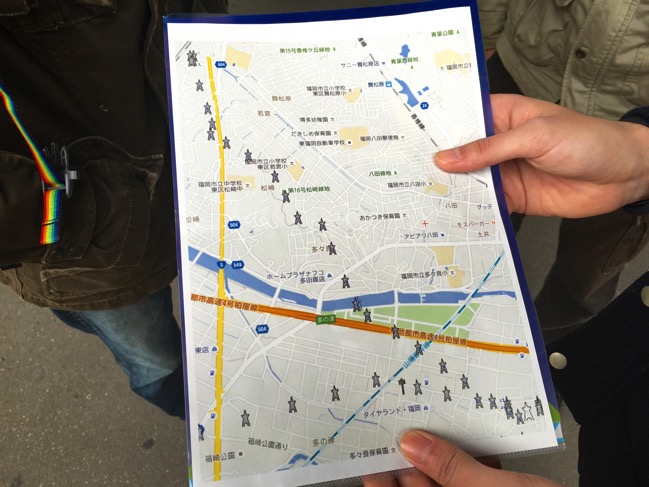

▲ さて、今回実際に鉄塔を見ながら巡っていくわけですが、植田くんがルートを準備してくれていた。

地図は「塔マップ」というウェブサイトからプリントアウトしてきたそうだ。いろんなサイトがあるな・・・。

▲ 今回のルートは千早駅から南下していって多々良川を電線がまたいでいる部分までを見に行くコース。

▲ さて早速スタート地点の塔が見えてきました。

「姉川さん、すんごく基本的な話で申し訳無いのですが、鉄塔ってなんのためにあるんですか?」

「鉄塔はいろんな目的で建てられますが、今回見に行くのは送電のための鉄塔です。」

「送電ってことは発電所からつながっているってこと?」

「そうです。送電線は基本的には発電所から変電所まで繋がっています。」

「なるほど、じゃあ今僕たちがいるスタート地点は変電所なんですね。」

「↑この鉄塔は『引留鉄塔』と言われる鉄塔です。他の鉄塔とこれだけ形が違うでしょう?」

「↑おぉ!言われてみればあっちに見えている鉄塔とは何か形が違う!引留鉄塔は何かカッコイイ!」

「引留鉄塔は最終地点に作られる鉄塔で電線からの負担が大きかったりするので頑丈に作られているんです。あと変電施設に電線を引き込むための設備があったりするので形がこれだけ違うんですよ。」

「ということは引留鉄塔は鉄塔のラスボスって感じですね。」

「↑ あーここは「懸垂(すいちょく)がいし」を使っていますね」

「え?すいちょくがいし?」

「↑ 「がいし」っていうのはあのお皿が連なっているみたいなやつです。」

「え、「がいし」ってどんな漢字書くの?」(※ 植田くんは漢字検定準1級を持つほどの漢字マニアなので漢字に食いつく)

「↑ 『がい』は『石』に『得』の右側で『碍』、『し』は子供の『子』です。」

「植田 そういえば日本碍子って会社がありますよね」

「で、碍子はなんのためにつけられているんですか?」

「まず、電線と鉄塔は直接つなげることができません。なぜなら直接つなげると鉄塔に電気が流れてしまうからです。碍子は鉄塔に直接電気が流れないための絶縁体です。」

「↑ 碍子にもいろいろあって、こちらは『懸垂碍子』です。この懸垂型は碍子を下に吊り下げてその先端に電線を通して次の鉄塔につないでいます。」

「↑ そしてこちらが『耐張碍子』です。耐張型は横向きに碍子がつけられて電線が繋がっています。」

「↑ 耐張型の下にはプラ〜ンと線がぶら下がっているでしょう?これはジャンパー線です。」

「なんでジャンパー線を使っているんですか?」

「まず、鉄塔に電気は通せないので碍子がつけられます。で、碍子から碍子の間を電気を渡すためにあんな感じで下に線をぶら下げて通しているんです。」

「ということはあの下にぶら下がっている方を電気が通っているんですね!」

「住宅街にも鉄塔があってその上を電線が通っているね。倒れたりしないの?」

「↑鉄塔ってよく見るとまっすぐなっているわけじゃないんですよ。」

「あ〜確かに少しだけ下に広がっているね。」

「そうなんです、あの広がっている部分を「曲げ点」っていうんです。」

「曲げ点!なんで曲げてるの?」

「曲げ点を作ることで足が広がって鉄塔が安定するからなんです。」

「なるほど、ちゃんと倒れないような工夫がされているんだね。」

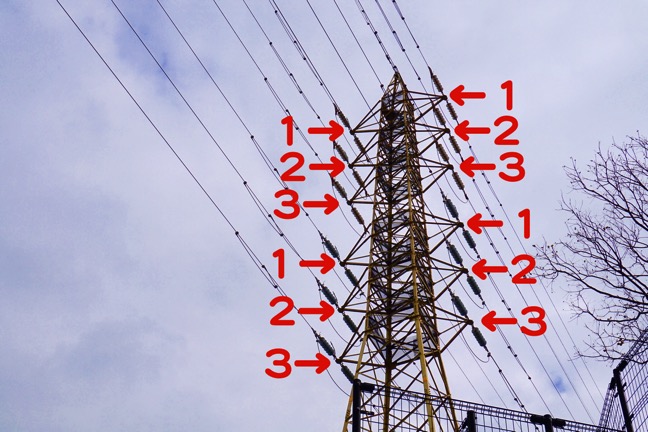

「ちなみに送電線って3本の電線で一組になっているって知ってましたか?」

「そうなんですか?なんで3本になってるんですか?」

「電気を交流で流していて、それを位相をずらした3つの波に分けておくっているんです。」

「う〜ん、ちょっと難しいですね・・・・」

「要は3つの波に分けると送電が効率的なんです。」

「なるほど!わかりやすい!笑」

「あ!確かにどの電線も3本で一組になっている!長年見てきたはずなのにぜんぜん知らなかったなぁ・・・」

「↑あの上にあるのはちょっと高台になるので近くまでは行かず下から鑑賞しようか。」

▲ 姉川さん「・・・・・・・・・・・。」

植田くん「ね、姉川く・・・・」

▲ 「ちょっとだけすいません!!」

▲ ダダダダダダーーーーッ!

▲ 姉川さん「・・・・・・・・・・・。」

「ど・・・・どうしたんですか・・・・?!ハアハア・・・・」

「↑いや・・・・ちょっとあっちにあるあの鉄塔を見て下さい。鉄塔の筋がばってんがいくつもあってばってんの真ん中に真横に水平材が入っていないタイプです」

「そ、そうですね・・・・ちょっとシンプルというか頼りない感じはしますよね・・・・」

「あれは電線に角度があまりついていないのであれぐらいの強度でも大丈夫なんです」

「↑でもこの鉄塔はばってんの間に横線がしっかり入っていますね。あまりにも強度が強うそうだったのでなぜなのか気になったんですよ。」

「はあ、確かにものすごく頑丈そうに見えますよね。ここだけこんなに強度を強くする必要ってなんなんですか?」

「取り付けられている送電線を見てみて下さい。すごく角度がついていませんか?」

「あぁ!確かに45度ぐらい電線がカーブさせられていますね!」

「こういう場合は負荷がかかりやすいので、おそらくこの鉄塔は他に比べてかなり頑丈に作られているんだと思います。」

「う〜ん、なるほど!ちゃんとひとつひとつに理由があってそうなっているんですね!これから鉄塔を見るのが楽しくなりそうですよ」

「鉄塔って電力供給以外にも建てるものなの?」

「電力供給意外だったら通信とかがあります。」

「そうだそうだ!電波塔だ」

「↑え、じゃああれって電波塔?」

「そうですね、おそらくあれは携帯の電波でしょうね。」

「↑あ!だいぶ川に近づいてきた!」

「↑あれ?ちょっとまって・・・さっき電線は3本セットになっていると聞きましたが、3本セット×4組=12本以外に、鉄塔のてっぺんにもう一本電線がありますよ?!」

「↑あー、あれは架空地線という線ですね。」

「それってどういう役割があるんですか?」

「架空地線は電気が流れていない線なんです。まあ簡単に言うと避雷針みたいなもので雷対策のためのものです。業者の間では略して「カクウ」って呼んでいますね。」

「ツウぽっくて なんだかカッコイイですね〜!」

▲ そして歩くこと約1時間。多々良川を電線が渡っている場所に到着。なんだか少し感動です。

「それにしても電線って最初作る時、どうやってつないでるの?」

「まず片方の電線をつないで線を伸ばしながら重機で運ぶんです。それで次の鉄塔の上から巻上機を使って電線を巻き上げてつなぐんです。」

「この距離だからすごくスケールが大きいね・・・・」

「電線と言ってもこれだけの距離になればとてつもない重さなので大変な作業ですよ。」

「今日鉄塔を見ていて思ったんですけど、例えばコンセントにドライヤーをつないだら、それは電柱や鉄塔につながって、ず〜〜〜〜〜〜と辿って行くと発電所につながるってことですよね?」

「う〜ん、まあそういうことになりますね。」

「そう考えるとなんだか発電所とか鉄塔が身近なものに感じてくるなぁ。」

「今度からドライヤーを使うときは姉川くんの顔が思い浮かびますね!」

▲ 普段何気なく見ていたものにもちゃんと意味があって様々な工夫がこらされているものですね。

ちょっとした知識を知るだけで街中にあるものが楽しく思えてきますのでみなさんもぜひ散歩ついでにでも鉄塔めぐりをやってみてくださいね。

おもしろい鉄塔や不思議な鉄塔などを見つけたらぜひ教えて下さい!!